- HOME

- 2015年7月31日

日別:2015/7/31

紙ふうせんだより5月号 (2015/07/31)

皆様、いつもありがとうございます。

強い日差しを浴びて、草木が一番成長する季節です。空地はいつの間にか夏草に変り、土も乾きぎみです。草木は青空に両手を拡げて水も欲しているようです。皆さんも水分補給はマメに行って下さいね。

さて、草木はどうやって成長するのでしょうか。光や水や土など適度な環境が整えば、誰からも教わる事なくひとりでに育っていきます。そのような力が初めから植物の種子には備わっているのです。このような成長の季節に私たちも一歩づつ成長していきたいと思います。

“生活のしづらさ”を支える

今年の4月から「生活困窮者自立支援制度」が始まりました。今までの福祉制度は対象者を高齢・障害・児童などの縦割りで支援していましたが、そのような垣根を越えて横断的に、「現在は生活保護を受給していないが、生活保護に至るおそれがある人で、自立が見込まれる人」を対象とし、生活の困窮や社会的な孤立から脱却し自立した生活を目指そうというものです。対象者の「生活保護に至るおそれがある人」というところには、給付を抑制したいという国の痛ましい下心が透けて見えるようですが、ともかく次のようなケースが例示されています。

・高齢で体の弱った親と二人暮らしを続けるうちに、地

域から孤立してしまった人

・家族の介護のため、時間に余裕はあるが収入の低い仕

事に移った人

・離職後、求職の努力を重ねたが再就職できず、自信を

失ってひきこもってしまった人

・いじめなどのために学校を中退し引きこもりを続ける

うち、社会に出るのが怖くなってしまった人

このように支援対象はとても幅広く、3月の研修会で内閣府の資料などを使って取り上げた、対人コミュニケーションに関わる多様な能力のバランスのとれた発達を欠いた“発達障害”の方もここに含まれてくるでしょう。IQなどの知能は普通であっても、物事の段取り構築や、自己感情表現や相手の表情を読んだり、抽象的な言葉の感覚的理解などが苦手な“発達障害”の方は、学校や職場で孤立したりイジメなどを受けて、自己卑下や自信喪失などの感情を生じやすくなります。それは“生きづらさ”となり、就職しても長続きせず“ひきこもり”になるなどし、生活は困窮していきます。2007年にNNNドキュメンタリーが“ネットカフェ難民”を取り上げ流行語となりましたが、生活困窮の多くのケースは、その背景に“生きづらさ”を抱えています。最近、母子家庭の増加とその貧困率の高さが問題視されていますが、一人親になるきっかけにはDVや児童虐待などもあるでしょう。そのような被虐待経験も、情緒の未発達や、自尊感情の破壊、他者への信頼感の喪失などを生じ、“生きづらさ”となります。そして、その“生きづらさ”の解決を障害や心の傷のという“個人の病理や人生の克服”という次元で考えるのではなく、“生活のしづらさ”に置き換え、環境や生活スタイルを整えることに焦点をあてていきます。なぜかというと、“個人の病理や人生の克服”にしか解決策がないのであれば、利用者は自分ではどうにもならない大きな壁にぶつかったような気がして、立ちすくんでしまうからです。また、支援者も“問題のある人”というようにレッテル貼りをしてしまい、利用者をレッテルの中に閉じ込めてしまう事が多いからです。

“生きづらさ”というものは、例えば「自分はダメ人間だけど頑張りたい。頑張りたいけどダメ人間だ」というような、本人にとってはどうしようもないくらいに“どうどう巡り”してしまう思考回路としても現れてきます。そのような時、膠着した思考回路の枠組みをずらして、“生活のしづらさ”として具体的に生活支援の提案をしていきます。「ダメと感じるのは生活の○○で困っているからですよね。では、○○に対してこんな取組をしてみるのはいかがでしょうか」というように、支援者側もレッテル張りの枠組みから抜け出せる提案を考えなければなりません。そのために求められるものは支援者自身の視点の切り替えと、支援の枠組みの変化なのです。

医療モデルから生活モデル(生活者支援)への転換

従来の福祉では、利用者の課題を、疾病や障害を中心に理解してきました。そのため、支援の中心は疾病や障害をいかに治療・改善するのかが課題となり、その方法として投薬やリハビリ、健康管理等の医療的アプローチが優先される事になります。すると支援過程の主体や責任者は治療や健康管理をする側となり、もし利用者が支援を拒むならば、専門家の教育や訓練に従わない“ワガママ”な利用者という事になっていました。利用者の反発は、自分自身こそが人生や生活の主役であるはずなのに、その主体性を奪われた怒りです。しかしその反発を受けた“専門家”を称する支援者は、言う事を聞かせようとますます指導的・管理的になっていきます。その悪循環の結果は、支援関係の破たんです。支援者が支配者として君臨し、NOと言えない利用者は自分の殻に閉じこもり意欲を低下させていくか、支援者がワガママに振り回される事に疲れ果てて降りてしまうか、のどちらかです。そのような福祉の文化を「オールドカルチャー」と呼んで克服していこうという潮流が今あります。 一方の「ニューカルチャー」での支援者の立場は、“専門家”という権力を行使して援助をスムーズにするのではなく、支援者自身も生活者として“対等な一対一の視点を持ち、“共に歩む・支えて手”でなければならないとされています。問題解決型の方法論ではなく、もし“生活のしづらさ”がなくなったらどんな事がしたい?と、思い描く生活への目標を話し合いながら、具体的に生活環境の改善を目指します。それは、本人の主体性を促した上での取り組みとなり、本人の自己決定を支援していくものになります。 進行性の癌の方を例にしてみましょう。医療モデルでは、ガンの治癒を第一の目標とします。抗がん剤の投与などの辛い治療により、患者の多くは食欲不振になるなどし、日常の生活もままならなくなります。医療という専門家の視点からすれば、延命こそが価値の第一番になるので、治療による患者の苦しみや生活破壊は、深く顧みられなくなります。それに対して生活モデルの視点では、本人がどのような“生活”を送りたいか、という想いを明確にする事から始め、その為には何に困っているのかを明らかにし、そこにどのような治療が要・不要なのかという事も含めて一緒に考え、それらを自己決定できるように促していきます。そして、ゆくゆくはどんな場所でどのように締めくくりたいかという事にまで、本人が心を定めて不安を乗り越えて、周囲に自分の気持ちを伝えられるようにしていく事が大切だと考えられています。生活モデルの視点は、常に主役は本人であって支援者ではない事が強調されます。そして、本人が主役であるために最も大切なのは、本人による本人のための「自己決定」なのです。

「自己決定」を支援する

先の「生活困窮者自立支援制度」の国研修の資料によると、「健康な『自己決定』を成立させる要素」として、以下の5項目を挙げています。これらが“できなくなった”時には、 「健康な」自己決定がさまたげられ“生活のしづらさ”が生じてくるとしています。

(平成26年度自立相談支援事業従事者養成研修 ・相談員研修「自己決定の支援とは何か ~判断能力が不十分な人への関わりを中心に~」より)・率直に話し、かたよりなく聴いて理解する

・見通しを立てて、段取りを組む

・優先順位を決める

・実行に移し、最後までやりとげる

・適切にふり返り、記憶に残しておく

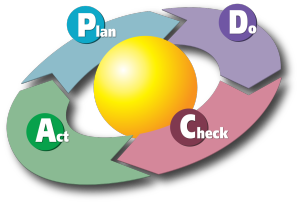

このように見ていくと認知症の方は、自己決定を“健康”に行う事が困難になってくる事はすぐに了解できます。しかしだからといって、自己決定ができないわけでも、自己決定が必要ないわけでもありません。むしろ、支障を来しているがゆえにその支障となっているところを支援する。絡み合った困難さを一つ一つ解きほぐしながら一緒に考えていく、というプロセスこそが大切なのです。「健康な『自己決定』を成立させる要素」は、アセスメントを行いそこから抽出された課題を本人と一緒に確認しケアプランを作るというような、PDCAサイクル(Plan計画→ Do実行→ Check評価→ Act改善)を回せと言われているケアマネジメントのプロセスとそのまま重なります。まさにケアマネジメント過程は自己決定の支援過程でもあるのです。そして、話し合った事を本人が忘れてしまったとしても、自分の事を一緒に考えてくれる信頼できる人間関係があると感じるか、自分の知らないところで自分の事が勝手に決まってくという疎外感を得るかは、その後のその人自身の在り方に大きな違いとなって現れてくるのです。

自己決定はその人固有のもの

ケアマネジメントについて書くと、ヘルパーさんは“関係ない”と思われるかもしれませんが、そんな事はありません。自己決定の重要性は自分自身の問題でもあるのです。例えばヘルパーさんが、この仕事を「自分自身が希望して、やりたいから、好きだから」やっている人と、「他に仕事がなくて、仕方がなくて」やっている人とでは、ヘルパーとしての相手の方との関わり合いにも大きな差が出てくるように思われます。前者は健康な自己決定をしていますが、後者は社会的・経済的な圧力の下に“不健康な”自己決定をさせられていると言えます。そして、“不健康な”自己決定をしてしまった人に限って相手に対しても“不健康な”自己決定を強いるような合わせ鏡の関係になってしまいがちである事を感じます。そして、相手を批評という天秤に掛けてしまう時、実は自分の秤こそが歪んでいるかもしれないのです。前出の資料には「相談員自身が自己理解をしていなければ、相談者の自己決定を混乱させてしまう」とあります。また、自己決定は「誰も代われないその人固有のもの、その人の人生そのものであると理解する」とあります。

「彼らと一緒に悩む、迷う、つまずく、謝る、喜ぶ →彼らが『生きていく』ことに寄り添っていく」(同資料)これは、誰かの伴走者になる事の重たくて必要不可欠な態度を示しています。私たちは、一週間の内の何時間かは誰かの人生の伴走者になるのです。そしてそこから得た想いは、自己理解という形で合わせ鏡のように結局は自分自身に帰ってくるのではないでしょうか。懸命に生きている方と関わるなかで自分自身を振り返ると、他人に対してと同じように自分で自分にレッテル張りをしていた事に気付かされます。そのレッテルをはぎ取った時、自分にとって不本意だった状況も、実は自分自身が無意識に望んでそのような状況を作り、自己変革を求めて知らず知らずに飛び込んでいた、とさえ思えてくるのです。

私は、自己決定をする力はどんな人であっても、認知症や知的障害や精神疾患があっても、種子のようにその人の中に在り続けるものだと信じています。支援者は、その種が芽を出すように環境を整える事が役割なのです。なぜならば、私自身“不健康”な状況もあったけれど、結局自分は自己決定してきたし、今後も自己決定していきたいと望むからです。それが掛け替えのない自分自身の人生に他ならないと感じるからです。

2015年7月31日 12:41 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成27年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより4月号 (2015/07/31)

皆様、いつもありがとうございます。これから暑くなってきますね

ゴールンウィークに向かって気温が上昇していく季節です。季節の変化に追い付けない利用者さんは、水分が足りなかったり厚着のままでいて、“脱水症状”や“熱中症”という事もあり得ます。これからの季節は、利用者さんが「なんか調子悪い」「ぼんやりしていて、いまいち受け答えがはっきりしない」という時は、それらも可能性の一つとして考えておいて下さい、利用者さんからおかしな発言が見られる時、認知症の進行だけではなく、“脱水”や“こもり熱”“低栄養”なども疑いの中に入れておいて下さい。

それ以外の可能性としては、本当に緊急事態になりますが“脳卒中”です。脳血管障害は、主に「脳出血」か「脳梗塞」になります。これらは大きな病変が発生する前に、「かくれ脳出血」や「かくれ脳梗塞」などの予兆がみられる場合があります。倒れてしまう前に「四肢のどこかに力が入らなくなったり痺れが現れた」などの場合が多く、利用者さんは「歩けない」「立てない」と訴えます。普段から脊椎圧迫骨折などがあり歩行困難な方は、その症状と見誤る事があり注意が必要です。脳血管障害に特徴的なのは、痺れや力が入らないなどに『左右差』(片麻痺)がある事です。脊椎の神経障害でも左右差が出る事がありますが部分に限られており、脳血管障害の場合は障害が片側全体におよぶところが特徴的です。両手をバンザイしてみると片方の腕が上がりにくい。手や足をつねったりくすぐってみると片方が感じにくい。温度を感じる事も片側が鈍くなります。また、うつらうつら寝てばかりになる事もあります。これらのサインが急に現れた場合には脳を疑い、基本的には救急車要請です。

最近の利用者さんでこのような状態が見られたのである大学病院に救急搬送をしてもらったところ、しっかりとした検査をしてもらえずその日のうちに帰され(脊椎に病気がある方でした)、後日別の病院で精密検査をしてもらうと、やはり脳梗塞が見つかったとういケースがありました。救急搬送の場合は、私たちは診断はできませんが、こちらの疑念をしっかりと伝えていきたいと思います。

いずれにしても、普段の利用者さんの日常生活のイメージを持っている事が大切です。私たちは限られた時間しか訪問しませんが、それ以外の時間で利用者さんがどのような生活をしているのかという事に、想像力をしっかりと働かせるのです。それは、現実には「見ていない」「知らない」事ですが、『見えない事』を想像し、“理解”する事が良いサービスにつながるのです。この見えない事を見ようとする事は、介護の仕事の本質に深く関わる事なので、掘り下げて書いてみたいと思います。

見えないものを見ようとし、見えるようにする事

映画監督の黒澤明は、自伝『蝦蟇の油』でモーパッサンの「誰にも見えないところまで見ろ、そして誰にも見えるようになるまで見ろ」という言葉を引いて、目に見えないものを、見えるようにしていく事が映画監督の仕事だと語っています。黒澤明は映画『夢』で、富士山が噴火し浜岡原発が被災し放射能をまき散らし、その放射能には色が付いて「見えてしまう」という恐怖を描いています。目に見えない恐怖(原子力発電所と共に生活する恐怖など)を、まさに「見える」ようにしたのがこの作品です。

私たちの介護の仕事は、特にケアマネージャーさんは利用者さんの「表現できていない」「言葉にならない」気持ちをケアプランという形で“見える化”し関係者で共有すると共に、利用者さん自身の自己覚知を促し、生活に対して新たな目標などを持って臨めるようにしていくケアマネジメントが重要です。

このように考えていくと、どんな物事でもその本質はなかなか見えないもの、隠されたものであって、見えないものだからこそ見ていこうという姿勢が大切であると言えるでしょう。また、本当に大切な気持ちはなかなか表現できないもので、言いやすい耳障りの良い事を言って自分の本心を誤魔化したり、目の前の人に無意識的に合わせたりするのが、多くの人の取り得る態度だと言えるでしょう。こんな複雑な裏腹さをもって表現される人の心は、恋愛を例にすると了解しやすいのではないでしょうか。

見えぬものでもあるんだよ

金子みすずの詩に「星とたんぽぽ」と いうものがあります。この詩には「目には見えないけど本当は存在するものがいっぱいあるんだよ」という他者との共生感覚のような愛情が、ふるえるような言葉で紡がれています。金子みすずの言う「見えぬけれどもあるんだよ / 見えぬものでもあるんだよ」というようなものごとは、何が考えられるでしょうか。

星とたんぽぽ

金子みすず

青いお空のそこふかく、

海の小石のそのように、

夜がくるまでしずんでる、

昼のお星はめにみえぬ。

見えぬけれどもあるんだよ、

見えぬものでもあるんだよ。

ちってすがれたたんぽぽの、

かわらのすきにだァまって、

春のくるまでかくれてる、

つよいその根はめにみえぬ。

見えぬけれどもあるんだよ、

見えぬものでもあるんだよ。

それらの一つに人の心があります。例えば恋愛の場面では、一番気になるのは相手が自分に対して好意を持っているかどうかでしょう。しかし自分の気持ちでいっぱいいっぱいになると、相手の気持ちは全く見えなくなります。見えないからといって、相手に心が無いかといえばそんな事はありません。相手には相手独自の気持ちや考えがあります。それを、どうせ考えても解らないから、見えないからと言った理由で、自分の気持ちを押しつければ、稀に成功するかもしれませんが、たいていは失敗します。そして成功に見えた関係も長続きはしないでしょう。人の気持ちを考えない傾向が、だんだん顕著になってくると相手が離れていくからです。こうして、その人はだんだん孤独になっていきます。

目に見えないものをおろそかにする気持ちと「孤独感」の関係

私たちが介護をする方のなかにも、強い孤独を抱えておられる方が沢山います。それは、親しい人が亡くなったなどのさまざまな理由があるでしょう。一概に論ずる事はできませんが、先の恋愛の例で言うと、もしかしたら孤独だからこそ、自分の気持ちを相手に押し付けてしまったと言えるかもしれません。そうすると、悲しいことに孤独がさらに孤独を強めてしまう負のスパイラルに陥っているのかもしれません。そのような方は時々見受けられ、介護現場で “手を焼かせる”方になっているように思われます。それは、支援の在り方の至らなさもありますが、心からの忠告も耳に入らず、自分の孤独さのみに気を奪われ、周囲で大勢の人が支えてやろうと一所懸命になっているのに、煩わしいと感じてはねのけたりするような方などです。

そのような方は、周囲の人は優しくしてくれているのに、その優しさでは自分の孤独感は埋まらないというようなアマノジャクな態度を見せる事になります。周囲の優しさに気が付かないから孤独に陥っているとも言えます。このような方には心を開いて頂いて、AKB48の「恋するフォーチュンクッキー」の歌詞にもありますが「人生捨てたもんじゃないよね」という事を、介護者としては解って頂きたいと思うのです。困った事にこのような方は、自分自身でも自分がどうしたいか解らなくて、周囲の人を振り回す事が多々あります。

人の優しさは明確な形で目に見えるものではありません。むしろ自身の心で感じていく性質のものです。だからこそ、見えないものを見ようとする気持ちが必要なのではないでしょうか。目に見えないものをどうやって見て、どのように感じていくかは、一朝一夕には上手くいかない積み重ねのようなところがあります。

例えば、掃除の仕事の時に、「どうせ利用者さんは見えないから」「見ていないから」「指示がないから」と、当初のサービス計画よりも質を下げて(さぼって)支援をしたとします。このような時、利用者さんからクレームが有るとか無いとかは本質的な問題ではありません。利用者さんは、内心では「あそこの掃除もお願いしていたんだけど、いつの間にかやってくれなくなった…でも、いろんな方がいるから口に出して指摘するのはやめよう。そのうち気が付いてくれればいいんだけれど…」と思っているかもしれません。このような時、二重の意味で、目に見えないものを意図的に無視している事になります。一つは利用者さんの気持ち、そして何よりも重要なのは、自分自身の良心です。仕事をしっかりとやって利用者さんに気持ち良くなって頂こうという自分自身の優しさを、自分で無い事にしてしまっているのです。このような態度を「裏表がある」と言います。「人間には裏があって当然」と開きなおってしまったら、困るのは自分自身です。目に見えないものは無いものとしているうちに、他人の心に不感症になり、その優しさを感じられずに孤独感を抱いてしまったり、無視し続けたがために自分自身の本当の気持ちが解らなくなってしまうのではないでしょうか。

誰かの孤独感を感じた時、自分自身はどう振る舞うのか

「孤独感」をこのような構図だけで説明するのは実は乱暴な事です。その背景には生い立ちや時代背景や、現在の人間関係やどうにもならなかった悔しさなどもあるでしょう。ただ、こうやって裏表のある態度と孤独感の関連性を明らかにすると、誰しもがドキッとするのではないでしょうか。それは、全く裏の無い人は居ないからです。だからこそ利用者さんが抱いている孤独感とどう向き合っていくかは大きな課題なのです。利用者さんの孤独感は「私は関係ない」というものではなく、私の孤独感の問題でもあると捉える必要があるのではないでしょうか。そのような気持ちになった時、利用者さんとヘルパーさんとの間で目に見えない信頼関係が生まれます。そして、その孤独感について一緒に考えていき、ヘルパーの気持ちも素直に利用者さんに述べるというような壁の無い態度が、利用者さんの孤独感を解きほぐしていく可能性があると言えるのではないでしょうか。

本来、人間関係を成り立たせている関係性は、目に見える存在としては無いものです。その目に見えないものに対して、存在を信じる心になれば優しさを感じ、疑う気持ちになれば孤独感を生じるのでしょう。介護の仕事の本命を、三大介護(排泄・入浴・食事)ではなく人の心やスピリチュアル・ケアと捉えれば、私たちの仕事は、目に見えないものの存在や価値を信じていく事に他なりません。私たちは単なる掃除屋や入浴屋ではありません。生活援助や身体介護を機会として、手の温もりや声の響きを通して自分の心を相手に伝え、人の心の畑を耕し、心の豊かさを開拓する仕事なのです。私たちがこの仕事のやりがいを感じる時は、必ず、お互いの気持ちが通じ合ったと感じる時ではないでしょうか。通じ合ったその“感じ”に疑問を挟む必要はありません。自信をもってそこは素直に信じていきましょう。

利用者さんがいつの間にか明るくなり元気になったという時には、必ずヘルパーさんや家族の目に見えない努力があるという事を私は信じています。そして、そのような皆様方を待っている利用者さんが沢山いるという事は、私たちの心にとっても、豊かな実りとなり得るとても幸せな事ではないでしょうか。

2015年7月31日 12:40 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成27年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより3月号 (2015/07/31)

皆様、いつもありがとうございます。桜が咲きましたね!

私にとって4月の思い出は、なんと言っても子供のころの進級・クラス替え、卒業式・入学式などの新しい始まりに心を躍らせた思い出です。その高ぶった感情が咲き誇る桜と結びついて、桜の花はエネルギーの塊が光を放つようなイメージで心に刻まれています。皆さんはいかがでしょうか。日本人がお花見好きなのは、単に花より団子だけではなく、桜の木でお酒の力を借りつつ、子供の頃の純粋な気持ちを思い出すからではないでしょうか。

子供の心の純粋さ

打算や世間体などから離れたところで、誰かに

とってではなく自分にとって、良い悪いや好き嫌いなどを、自己抑制なく感じられる心には、命の純粋さがあります。一方で、それを“ワガママ”と言う声もあるでしょう。“成長”とは、自分を抑えて周りに合わせられる事だと言うのです。しかし、皆の為と称してして自らの命の深みからの声を聴かず、自分や仲間への利益誘導や保身に明け暮れ、人の心や命を平気で踏みにじれる“強さ”を持つ事が“大人”への成長だとしたら、どんなにか残酷な事がその人の心の中で行われてきたのだろうかと恐ろしくなります。

河合隼雄『子どもの宇宙』岩波新書より引用します。

この宇宙の中に子どもたちがいる。これはだれでも知っている。しかし、ひとりひとりの子どもの中に宇宙があることを、誰もが知っているだろうか。それは無限の広がりと深さを持って存在している。大人たちは、子どもの姿の小ささに惑わされて、ついその広大な宇宙の存在を忘れてしまう。大人たちは、小さい子どもを早く大きくしようと焦るあまり、子どもたちのなかにある広大な宇宙を湾曲してしまったり、回復困難なほどに破壊しりする。このような恐ろしいことは、しばしば大人たちの自称する「教育」や「指導」や「善意」という名のもとになされるので、余計にたまらない感じを与える。私はふと、大人になるということは、子どもたちの持つこのような素晴らしい宇宙の存在を、少しずつ忘れ去っていく過程なのかとさえ思う。それでは、あまりにもつまらないのではなかろうか。 |

子供や老人の中の宇宙

「老人と子どもは不思議な親近性を持っている。子どもはあちらの世界から来たばかりだし、老人はもうすぐあちらに行くことになっている。両者ともあちらの世界に近い点が共通なのである。青年や壮年がこちらの世界のことで忙しくしているとき、老人と子どもは不思議な親近性によって結ばれ」ていると河合隼雄は述べています。そして、老人や子供の本質の一つを“魂を導く者”と指摘しています。老人や子供がなぜ魂の導者となり得るのか、それは“大人”と異なり社会的規範などに縛られる事なく、魂の側から自然体でこの世を見ているからと言えるでしょう。しかし、老人や子供の声が聞こえない“大人”は、「善意」のつもりでとんでもない事をしている恐れがあるのです。

「介護」や「支援」の両面性

最初の引用文の『子ども』を『高齢者』や『認知症高齢者』または『知的障害者』と読み替えたらいかがでしょうか。また『「教育」や「指導」』を『「支援」や「介護」』と読み替えてみましょう。すると私たちの行っている「善意」を自己検証せずに安易に他者に適用する事はできなくなってきます。

私たちの行っている「介護」は生活に働きかける具体的な力を持っています。孤独さに心を閉ざしていた方が「介護」という関わりで、心を開いていくという事もあるように、実に強い作用があります。しかし強い作用というものは、常に薬と毒の両方の可能性を考えておかなくてはなりません。もし医師が処方する薬の副作用を知らなければ事故になります。人の心と関わる仕事をするものは、本人の主体性のない現状変更は本人の力を奪い、時として現状破壊につながる危険性も自覚しておく必要があるでしょう。

社会的規範の両面性

私たちが社会的生活を送る上で、「○○しなければならない」というような社会的規範は実に多くあります。それらは、多数の他者によるこの社会を成りたたせる為には必要不可欠ですが、それらが余りにも多く重くのしかかると、社会は窮屈になります。社会全体の許容量が少なくなり多様性は損なわれ、皆がイライラし始め、枠に入りきらない人を意識的・無意識的に排除し始めます。そのような時、排除された者や脱落したと感じる者が、うつ病や引き籠りなどという静かな抵抗を試みる事もあるでしょう。

排除の論理が働く時、排除する側には、「自分は排除される側に回りたくない」という強迫観念めいたものが現れます。すっかり定着したかのような“勝ち組”“負け組”という言葉もそうでしょう。最近では、中高生の間でも“スクールカースト”などという言葉がささやかれ、自分が“下位”にランクされないように“下位”のクラスメートとの付き合いは避け、“上位”のクラスメートとのみ付き合っているように表面上は見せかけるという“処世術”もあるようです。残念ながら、“大人”の世界の論理がだんだんと子供の世界を侵食しはじめ、子供が本当に子供らしく生きられる期間が、極端に短くなってしまっているようなのです。

導者の役割

言うまでもなく誰の心の中にも“宇宙”は存在しています。しかし、現実の生活や生産活動がネオンのように輝くと、それは夜の星の光のように見えにくくなってしまいます。そのような時、改めて“宇宙”の存在を気づかせてくれるのが、子供や老人なのです。そしてそれはある種の反抗として現れます。私たちが“介護”している方たちも、時々私たちの“介護”に“反抗”します。それは、不確実な言動で周囲を右往左往させたり、認知症の方の行動・心理症状(昔は問題行動や周辺症状と呼ばれていた)だったりします。しかしそれらは、“大人”の合理性や一方的な論理を押し付けないで欲しいという悲鳴だったり、“介護”を見て“人生や魂”を見ないような、「木を見て森を見ない」態度を改めさせるべく生じていると考えてはいかがでしょうか。“導者”は道化師(ピエロ)のように振る舞いながら、“大人”が目に見えないものを軽んじるようになった時、そんな事あってたまるか!と、私たちに迫ってくるのです。それは人間存在の重みの叫びであり、命の深みへの気付きを導くのです。

河合隼雄は、戦時中を舞台にする児童文学を例に導者について次のように言っています。

「方向性が明確に定まっているところでは、指導者や教師が活躍する。彼らは何が「正しい」かについて確信を持っており、同じことを繰り返し言っておればよい。そして、その正しい方針に従わぬものは悪として裁断すればいいのである。しかし、人間の生き方というものはそれほど一方向に規定できるものであろうか。あるいは、何が「正しい」かそれほど簡単にきめられるものだろうか。人間の魂はそれに対して、強く「否(ノー)」と叫ぶだろう。(略)導者は社会的規範や、指導者のことばにまどわされることなく、魂の呼びかけに応じていく。そこでは、言葉よりも行為が、概念や規範よりも人間存在そのものが、重みをもつのである。」(同書)

価値観の逆転

魂の導者は、既存の価値観の見直しを促し根源的な問いを発します。それは露骨な言い方をすれば、介護を受けなければ生活できないような者は哀れな存在なのか否か、というものであり、それに答える私たちが明確な答えを見出さないかぎり、介護する側と介護を受ける側に作られてしまった序列を逆転させるのです。私たちは、人生や魂の学びの為に、導者に頭を垂れ謙虚に教えを乞う立場なのです。

このように考えると既存の価値観の多くが揺らいできます。例えば、還暦を迎えた老人に赤いちゃんちゃんこ着て頂く風習があります。これは、還暦を迎えた大人が赤子のように無力な存在になるという意味ではなく、社会的役割から徐々に解放され、社会や生活の維持などの視点から人生を見つめるのではなく、子供のような純粋性を持って、魂の側から人生を眺め直す時が訪れたと理解すれば、意義深いものになるのではないでしょうか。年を重ねる事は悪い事ではないのです。

2015年7月31日 12:38 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成27年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより6月号 (2015/07/31)

皆様、いつもありがとうございます

梅雨です。自転車のスリップ(マンホール、横断歩道、歩道の段差)、傘さし運転による出会い頭の事故には、くれぐれもご注意ください。レインコートなど事前の準備と、余裕を持った移動をお願いいたします。

さて、正月から数えてもう一年の折り返し地点です。「一年の計は元旦にあり」と言いますが、ここらでもう一度自分のやりたい事や目標を振り返ってみるのも良いでしょう。

私の本当に“やりたい事”は何だろう?

就職活動など学生や若い人は、度々「私の本当に“やりたい事”は何だろう?」と自問自答をします。それは「どんな職業に就きたいか」として具体化され、明確になれば行動に結びつきます。しかし、なかなか明確にならない方もいます。明確化されないのは、自分自身の掘り下げ不足や視野の拡がり方などの問題もあるでしょう。また、マニュアル的な“目標は具体的なほど実現する”などの考え方に偏りすぎると、一面性の弊害が出てくる場合もあります。職業というのは器であって、本質的には「そこに何を入れるのか」という“想い”が重要なのです。問われているのは、「どんな」ではなく「どのように」という事なのです。

サッカーをやりたい、映画をやりたい、起業をしたい、ビジネスパーソンとしてバリバリと仕事をしたい等という事が見えているということは、幸せな事です。それを目指していけば良い。しかしそこに、自分の何を入れていくのかという事が無ければ、例えばサッカー哲学や、どのような映画で人間の何を謳い上げるのか、誰の為に何の為にという信念がなければ、一流になるなど程遠く生き残る事さえ危ういと思われます。介護の仕事も、誰の為に何の為にという信念に裏打されていなければ、皆さんのように長く続ける事はできなかったと言えるでしょう。

一方で、つきたい職業ややりたい事が分らないという事も、決して寂しいわけでも劣っているわけでもありません。「どのようにありたいか」という人間性を追求してゆく信念があれば、器の具体性が無くても、可能性はいつどんな時でも拡がっていると言えるでしょう。もし、中身ではなく器にしか価値がないのであれば、

仕事を引退した隠居には、価値が無いという事になってしまいます。そうでは無い事を私たちは介護を通して知っています。

仕事を引退した隠居には、価値が無いという事になってしまいます。そうでは無い事を私たちは介護を通して知っています。

また別の例えをすれば、「どのようにありたいか」は、人生の土台であり、その上に「やりたい事」が乗っているとも言えましょう。6月18日の研修では土台としての「パーソンセンタードケア」があり、それを具体的に表現する技術としての「ユマニチュード」について学びました。このような、重なりあっている構造に理解があれば「私の本当にやりたい事は何だろう?」というように、自分自身の方向性について取り組んでいる事は、若年者も高齢者も年齢に関係なく、実は同じであるという事が了解されます。要介護高齢者には、職業などのやりたい事やれる事はもう無いかもしれません。しかし、人生の総まとめという場面において、より直接的に「どのような人生、生き方でありたいか」という課題を、まさに体現しなければならない段階に入っているのです。

やりたい事とやるべき事

ミャンマーの非暴力民主化運動の指導者、アウンサンスーチーさん(独立を目前にして暗殺された「ビルマ建国の父」アウンサン将軍の娘、1991年ノーベル平和賞受賞)は、インタビューで「研究者になりたかった」と語り「政治家になった事を後悔していないか?」との問いに「人生にとって、やりたい事よりもやるべき事をやらなければならない時があるのです」と答えています。スーチーさんは、軍事独裁政権の圧政を許してはおけないという人間としての信念に基づいて行動を起こしました。それは、狭い意味で自分を“犠牲にして”というようなものではなく、より自分自身を高め信念に生きるという意味で、自分の為でもあり皆の為でもあったのです。そして「やるべき事をやらなければならない時」も、年齢に関係なく現れます。例えば“神風”に散った青年たちも、やりたくて“特攻”したのではなく、郷土の人々の平和な暮らしの為、それを“やるべき事”として飛び立ったのです。祖国がいずれ平和になるようにと祈り、願いを後世の人々に託したのです。『きけ わだつみのこえ』(岩波文庫)に収められている学徒出陣した上原良司の遺書にもそれを伺う事ができます。

いずれにしろ、自分の人生の終わりを見通すようになると、やるべき事の比重が大きくなってくると思われます。それを具体化すれば、後進を育てるという事が中心になってくるのではないでしょうか。その「育てる」という事を本当に行おうとすれば、それは相手を自分のカラーに染め上げるというようなエゴの拡大ではなく、相手の内発性や主体性を信じ託して、その人が自分の中に秘めている宝石に気が付き、自分らしく輝いていけるようにしてく事となるのではないでしょうか。私の行った雑な介護にもかかわらず、私の頭のてっぺんから爪先まで全身を包み込むように暖かく眺め、「ありがとう、また来てね」とおっしゃって下さる方の眼の中に、そして時に厳しい眼の中に、その「託す」ような育つのを見守る気持ちを見る事があります。この時、お世話をしているのは私達ではなく、実は立場は逆で、自分はお世話をされているのだと痛感させられるのです。(それに気が付かずに「この利用者は何も文句を言わないから楽だ」と思ってしまう浅ましい自分がいる事もありますが…)

このように介護の世界では、主体と客体の逆転が常に生じます。その逆転の作用こそが、利用者の意欲を高め介護職の自分自身を癒すという働きを生じさせるのではないでしょうか。

足下を掘れ、そこに泉あり

自分はどうするべきか考えあぐねている方に、「足下を掘れ、そこに泉あり」とのニーチェの言葉を贈ります。足下とは、自分の置かれている状況や環境、自分に起こった事、自分が起こした事、自己の内面、今の仕事など人によって捉え方は様々できます。掘るとは、それらに真剣に向き合い誠実に我が身を振り返る事です。今ある関係性や出来事に着目し、そこから意味を汲み上げる作業です。そのように、他人の足元や他の場所ではなく自分自身の足元を掘り下げる事こそが、自分自身にとっての本当の“宝”となるのではないでしょうか。

| (資料)1945年5月11日 22歳で沖縄県嘉手納沖で戦死した、上原良司の遺書(下線は佐々木)「所感」栄光ある祖国日本の代表的攻撃隊ともいうべき陸軍特別攻撃隊に選ばれ、身の光栄これに過ぐるものなきと痛感いたしております。 思えば長き学生時代を通じて得た、信念とも申すべき理論万能の道理から考えた場合、 これはあるいは自由主義者といわれるかもしれませんが。自由の勝利は明白な事だと思います。 人間の本性たる自由を滅す事は絶対に出来なく、たとえそれが抑えられているごとく見えても、 底においては常に闘いつつ最後には勝つという事は、 かのイタリアのクローチェもいっているごとく真理であると思います。権力主義全体主義の国家は一時的に隆盛であろうとも必ずや最後には敗れる事は明白な事実です。 我々はその真理を今次世界大戦の枢軸国家において見る事ができると思います。 ファシズムのイタリアは如何、ナチズムのドイツまたすでに敗れ、 今や権力主義国家は土台石の壊れた建築物のごとく、次から次へと滅亡しつつあります。真理の普遍さは今現実によって証明されつつ過去において歴史が示したごとく未来永久に自由の偉大さを証明していくと思われます。 自己の信念の正しかった事、この事あるいは祖国にとって恐るべき事であるかも知れませんが吾人にとっては嬉しい限りです。 現在のいかなる闘争もその根底を為すものは必ず思想なりと思う次第です。 既に思想によって、その闘争の結果を明白に見る事が出来ると信じます。愛する祖国日本をして、かつての大英帝国のごとき大帝国たらしめんとする私の野望はついに空しくなりました。 真に日本を愛する者をして立たしめたなら、日本は現在のごとき状態にはあるいは追い込まれなかったと思います。 世界どこにおいても肩で風を切って歩く日本人、これが私の夢見た理想でした。空の特攻隊のパイロットは一器械に過ぎぬと一友人がいった事も確かです。 操縦桿をとる器械、人格もなく感情もなくもちろん理性もなく、ただ敵の空母艦に向かって吸いつく磁石の中の鉄の一分子に過ぎぬものです。 理性をもって考えたなら実に考えられぬ事で、強いて考うれば彼らがいうごとく自殺者とでもいいましょうか。 精神の国、日本においてのみ見られる事だと思います。 一器械である吾人は何もいう権利はありませんが、ただ願わくば愛する日本を偉大ならしめられん事を 国民の方々にお願いするのみです。こんな精神状態で征ったなら、もちろん死んでも何にもならないかも知れません。 ゆえに最初に述べたごとく、特別攻撃隊に選ばれた事を光栄に思っている次第です。飛行機に乗れば器械に過ぎぬのですけれど、いったん下りればやはり人間ですから、そこには感情もあり、熱情も動きます。 愛する恋人に死なれた時、自分も一緒に精神的には死んでおりました。 天国に待ちある人、天国において彼女と会えると思うと、死は天国に行く途中でしかありませんから何でもありません。 明日は出撃です。 過激にわたり、もちろん発表すべき事ではありませんでしたが、偽らぬ心境は以上述べたごとくです。 何も系統立てず思ったままを雑然と並べた事を許して下さい。 明日は自由主義者が一人この世から去って行きます。彼の後姿は淋しいですが、心中満足で一杯です。 言いたい事を言いたいだけ言いました。無礼をお許し下さい。ではこの辺で |

| 【解説】上原は権力主義全体主義の国家は「必ずや最後には敗れる」と日本の敗戦を予見している。その「自己の信念の正しかった事」を「祖国にとって恐るべき事」ではあるが「吾人にとっては嬉しい」と述べている。あえて毒杯を呑んだソクラテスにも似た心境だろう。「大帝国たらしめん」とは皮肉と偽装だろう。一貫して“日本”との文言を使い、一度も“大日本帝国”とは言わない上原の愛する祖国は「日本」なのだ。「真に日本を愛する者をして立たしめたなら、日本は現在のごとき状態にはあるいは追い込まれなかった」と、日本の取るべき別の道があった事を示唆しつつ、権力主義全体主義の支配者たちが偽りの愛国者である事を見抜いている。「願わくば愛する日本を偉大ならしめられん事を国民の方々にお願いするのみです」と後進の日本人に願いを託し、自己の信念は国家権力と戦う「過激」なものとし、「彼の後姿は淋しい」と権力主義全体主義に呑み込まれ“大日本帝国”に殉じるように見える淋しさを記しつつも、実は「愛する日本を」後世の「国民の方々にお願い」し、誤りに気付かせる為に死して国を諌める信念に忠実である自己を「心中満足で一杯です」としている。上原の心は真に自由だったのだろう。なお、上原は出撃前の昭和20年4月、最後の別れのため帰郷した夜、家族や近所の人々に対して「俺が戦争で死ぬのは愛する人たちのため、戦死しても天国へ行くから、靖国神社には行かないよ」と語ったという。その魂も真に自由であった。今の日本人は上原の願いどおり「世界どこにおいても肩で風を切って歩く」事ができる。世界中で平和主義の「日本」が認知され、武力によって国際紛争を解決しないという主張が、不安定な世界情勢の中で信頼に値するからだ。東南アジア(ミャンマーやタイなど)や西アジア(イスラム圏)の人々は、日本に対して親愛と尊敬を示す方が多いと言われている。権力主義全体主義の人はそれをもって「日本は、太平洋戦争によって欧米の植民地支配から解放した英雄だからだ」と言うが根本的に誤りである。日本が尊敬されるのは、植民地支配からの独立のきっかけを作ったという事もないわけではないが、その後の日本が真摯に反省し偉大な理想を掲げ憲法9条を抱き、敗戦の焼野原から立ち上がり、ベトナム戦争などにも参加せずODAなど平和外交に努め、戦後70年にわたる不戦・非暴力を築いてきた、その歴史の転換にこそある。今再び権力主義全体主義が、権力者のエゴを国家にまで拡大しようとその暴力を増しているこの状況に、私は上原ら先人に対して申し訳ないと思う。今、戦後を生きる日本人の覚悟が再び問われている。 |

2015年7月31日 12:37 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成27年, 紙ふうせんだより