- HOME

- 【紙ふうせんブログ】

【紙ふうせんブログ】

紙ふうせんだより 3月号 (2020/04/30)

人権」は誰のもの?

ヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。3月16日、やまゆり園事件の被告に死刑判決が下されました。判決を受けても被告は「死刑に値する罪ではない。時間と金を奪う重度障害者に基本的人権はない」と述べているようです。これを特異な性格による特殊な事件として考えてはいけません。事件当時インターネットには犯行を賞賛する声が多く見られたからです。被告もその賛同者も、「人権」を与えたり奪ったりできるという誤った考えを持っています。人権とは法律や国家の規定に関わらずに、全ての人が生まれながら持っているものです。

「人権」を教えない日本の義務教育 道徳教育の問題

「日本の学校教育制度における人権教育(※1)」によると、2002年から導入される学習指導要領(※2)において「人権または人権問題は、いくつかの学年で「教えなければならない知識」に指示されているが、人権教育は、教科あるいはコース、あるいは課外活動として指示されてはいない。自立・平等・人間の尊厳・寛容・世界平和などの人権に関わる概念はいずれも「道徳教育」に含まれている。しかし、自由及び人権という概念は道徳教育ではふれられていない。」となっている。自分が受けた義務教育内容を思い出してみても容易に想像がつくが、「個人の尊厳」や「個人の自立」などの確固としたものは無く、ただ“仲良く”“皆で一緒に”といった全体志向の中に“友達を大切にしましょう”“思いやりを持ちましょう”と情緒レベルに人権が薄められて、きちんと人権が教えられていないのだ。人権を理解する為には「個」の多様性を考える必要があるのに、道徳教科書は、かけがえのない「個」に焦点を当てないで、全体の“秩序維持”が重視されている。(※3)

「日本の学校教育制度における人権教育(※1)」によると、2002年から導入される学習指導要領(※2)において「人権または人権問題は、いくつかの学年で「教えなければならない知識」に指示されているが、人権教育は、教科あるいはコース、あるいは課外活動として指示されてはいない。自立・平等・人間の尊厳・寛容・世界平和などの人権に関わる概念はいずれも「道徳教育」に含まれている。しかし、自由及び人権という概念は道徳教育ではふれられていない。」となっている。自分が受けた義務教育内容を思い出してみても容易に想像がつくが、「個人の尊厳」や「個人の自立」などの確固としたものは無く、ただ“仲良く”“皆で一緒に”といった全体志向の中に“友達を大切にしましょう”“思いやりを持ちましょう”と情緒レベルに人権が薄められて、きちんと人権が教えられていないのだ。人権を理解する為には「個」の多様性を考える必要があるのに、道徳教科書は、かけがえのない「個」に焦点を当てないで、全体の“秩序維持”が重視されている。(※3)

例えば小学一年生の道徳教科書では、カボチャが蔓を自由に伸ばしている様子を“ワガママ”と捉えて、“皆が困っている”とし、犬がカボチャを踏みつける行為(イジメ)を助長している。本来植物は光を求め自由に伸びて行くものだ。その自然の営みを超越的な存在の車に轢かせてしまう事は、子供に対して「自分らしく自由に育つな」「和を乱したら制裁されるぞ」と脅しているようなものだ。これでは「きそくただしい せいかつ」ではなく、「学校の規則を守れ」という大人都合の命令でしかない。

※1鍋島祥郎(大阪市立大)他

※2約10年に一度改訂

※3人権侵害は全体(多数・政府・強者)対少数という構造的な権力関係の非対称性(構造的暴力)があり、それにお墨付きを与える文化的暴力(社会の風習や文化)が背景にある。

他者の痛みへの共感を教えない道徳教科書

このような刷り込み教育の結果、日本では個人の尊厳よりも集団の輪を乱さない事が大切な事となってしまった。日本の社会では全体の秩序維持のためには、少数者への人権侵害が許されてしまうのだ。社会保障費が枯渇しているという財務省発信の刷り込みが蔓延して久しい現在、やまゆり園事件に同調する者が「障害者はお金がかかるから皆の迷惑」と考えてもおかしくはない。だが、ちょっと待って欲しい。人には他者に共感する力があるはずだ。いくら大義名分があっても、他者の痛みへの共感によって、障害者差別が悪いという事くらい解るはずではないのか。では「かぼちゃの つる」の「まなびの てびき」を見てみよう。全ての項目がかぼちゃから“反省”の言葉を引き出す誘導となっている。この設問の流れでは、素直な子供が「かぼちゃだって言い分あるのにな」「痛いだろうな」と思っても、授業の空気を読んで発言を控えてしまうだろう。こうやって子供は同調圧力に順応し長い物に巻かれる事を覚えていくのだ。

このような刷り込み教育の結果、日本では個人の尊厳よりも集団の輪を乱さない事が大切な事となってしまった。日本の社会では全体の秩序維持のためには、少数者への人権侵害が許されてしまうのだ。社会保障費が枯渇しているという財務省発信の刷り込みが蔓延して久しい現在、やまゆり園事件に同調する者が「障害者はお金がかかるから皆の迷惑」と考えてもおかしくはない。だが、ちょっと待って欲しい。人には他者に共感する力があるはずだ。いくら大義名分があっても、他者の痛みへの共感によって、障害者差別が悪いという事くらい解るはずではないのか。では「かぼちゃの つる」の「まなびの てびき」を見てみよう。全ての項目がかぼちゃから“反省”の言葉を引き出す誘導となっている。この設問の流れでは、素直な子供が「かぼちゃだって言い分あるのにな」「痛いだろうな」と思っても、授業の空気を読んで発言を控えてしまうだろう。こうやって子供は同調圧力に順応し長い物に巻かれる事を覚えていくのだ。

人々が「人権」を知らない事によって、誰が得をするのか

人権思想は専制君主の横暴に対抗して西洋で生じました。王の権力は“人民を守る”との人民との約束(義務)によって成り立っているので「人民を守れ」と国王に要求できる。これが人権です。そしてフランス革命やアメリカ独立革命という命がけの戦いがあって、人権思想は確立していきます。明治になって日本にも人権思想が入ってきました。生まれながら持っている人権には「天賦(ぶ)人権」という訳語が当てられました。「天(※4)」とは自然の摂理です。しかし当然現実の社会は、権力を持つ者によってあるべき状態が歪められ、身分の下の者の人権はないがしろにされていました。福沢諭吉(※5)は「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」と『学問のすゝ(す)め(※5)』で訴え、学問を身に付ける事によって差別を乗り越えて行けると主張しました。『武器』があれば弱者も権力と戦う事ができるのです。福沢は「愚民の上には悪い政府、良民の上には良い政府が理(ことわり)。人民が学問を身に付ければ政府の法も良くなる」との趣旨を述べています。良い介護、良い政治、良い社会、悪人に騙されない事、より良き自己への道は、まずは自分自身が何をどのように『学ぶ』のかが大切なのです。

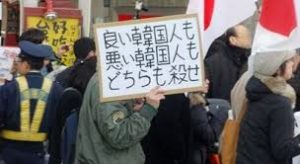

↑Twitterの犯行を賞賛する声

※4植木枝盛は『天賦人権弁』(1883)で天賦人権は 「天然の人権」であり「国家ありて然後にその法律の上に生じたるもの」とは異なると述べた。

※5明治六大教育家の一人。中津藩の蘭学塾を慶應義塾に改める。

紙面研修

どうやって人権が奪われていったか

【“ニーメラーの警句” 明日は我が身】

第二次世界大戦中、ナチスドイツ民族浄化と称して600万人以上のユダヤ人や20万人の障害者を虐殺している(虐殺総数は1100万人との説も)。ナチス(国家社会主義ドイツ労働者党)は、当時世界一民主的な憲法と呼ばれたワイマール憲法の中にある緊急事態条項を使って、憲法の効力と人権を停止させて独裁政権を完成させた。ナチスの手口は、ナチスがテロを自作自演(国会議事堂炎上事件)し、それを共産党の責任として共産党や野党を弾圧、国家防衛を口実に国民の基本的人権を停止する大統領令を出した。この大統領令がユダヤ人迫害、ホロコーストへとつながっていった。この時の事を反省する有名な警句がある。キリスト教の牧師だったドイツ人のマルティン・ニーメラーは、最初はナチスの支持者だった。しかし、教会からのユダヤ人追放政策に反対し、反ナチスとなった。ニーメラーは強制収容所に収容されたが、ホロコーストをまぬがれ収容所から奇跡的に生還し、反戦平和運動に生涯を捧げている。ニーメラーは、誰かへの人権損害を放置した結果が自分自身への人権侵害となる事を警告する詩を書いている。

| 「彼らが最初 共産主義者を攻撃したとき」 ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった 私は共産主義者ではなかったから 社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった 私は社会民主主義ではなかったから 彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった 私は労働組合員ではなかったから そして、彼らが私を攻撃したとき 私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった |

| 考えてみよう ・誰かへの「人権侵害」を目撃した時、自分はどうしたら良いだろう? ・なぜ「人権侵害」が悪いのか、どうやって説明しますか? ・日常に潜む人権侵害にはどんなものがあるだろうか。 |

| 私たちの生活を支えている「人権」と「権利」(一部抜粋) 自分の思ったことを自由に口にすること、自分の選んだ宗教を信じること、自由に学ぶこと、自分の選んだ人と結婚すること、好きな服を着ること、好きな音楽を聴くこと、病気になったら医療を受けること。これらはすべて、私たちが持っている「人権」です。 今の日本では、「あたりまえ」だと思われているこれらの人権。しかしこれらは、ずっと「あたりまえ」だったわけではありません。これらの人権を「あたりまえ」にしたのは、これらの人権がないために苦しんできた無数の人びとの願いと命をかけた努力なのです。 私たちが暮らす社会には、色々な権力関係があります。警察と一般の市民。会社の経営者と、被雇用者。学校の先生と生徒の間にも力関係がありますね。 権力は、どのような社会においても、かならず生まれます。秩序をつくるために権力が必要なことも少なくありません。警察がいなければ、強盗や泥棒から身を守るのは大変です! でも、権力はよく乱用されます。「権力は腐敗する。絶対的な権力は絶対に腐敗する。」という格言もあります。何も策を講じなければ、弱い側は虐げられる一方になりかねません。そこで、権力関係の中でも人間の尊厳が守られるように、弱い側が「人権」という概念を生み出したのです。 (アムネスティ・インターナショナルHPより引用。アムネスティ・インターナショナルは1961年に発足した世界最大の国際人権NGO、1977年ノーベル平和賞受賞、翌年に国連人権賞を受賞) |

現行の道徳教育は2006年の教育基本法の改正(第一次安倍政権)によって愛国心教育等が義務となり道徳が教科として学習達成度を評価されるようになったが、問題点が多いとされ様々な団体が意見表明をしている。「子どもに対し、国家が公定する特定の価値の受け入れを強制することとなる点で、憲法及び子どもの権利条約が保障する個人の尊厳、幸福追求権、思想良心の自由、信教の自由、学習権、成長発達権及び意見表明権を侵害するおそれがあり、見直されるべきである。」(東京弁護士会)

2020年4月30日 11:01 AM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和2年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより 2月号 (2020/04/30)

虐待防止と権利擁護(ようご)

ヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。梅の花が綺麗に咲いていますね。寒さもインフルエンザも峠を越していますので“一安心”と言いたいところですが、新型コロナウイルスが流行の兆しです。むやみに公共物を触らない、触った手で目や鼻や口を触らない、手洗いうがいの励行、マスクを着用(予防効果は高くはないようですが)するなど意識的に予防を心がけましょう。さて、前号では倫理の根幹にある「人権」について意識的になる必要性を述べ、複雑な課題も「権利擁護(※1)」に集約されるように記しましたが、今号ではさらに深堀りをして虐待の構造の中にそれを見ていきたいと思います。

虐待件数はなぜ減らないのか?

(下画像:2019.3.26産経新聞より)

平成18年に高齢者虐待防止法が施行され、それ以来さまざまな介護保険事業所で虐待防止研修が行われてきました。しかし、施設職員による虐待件数が11年連続で増加し続けています。厚労省は「社会的関心の高まりで通報件数も増え、虐待が顕在化してきているのではないか」としています。社会的関心の高まりは同時に介護職員や施設の意識も高めているはずで、相談・通報に対する虐待判断の比率は確かに年々低下しており、介護保険事業の取り組みは一定の効果を上げています。一方で、昨年は虐待殺人事件(※2)が発生しました。背景には人手不足も指摘されていますが、他人事ではなく自身の事として虐待に至る要因を考えてみましょう。

平成18年に高齢者虐待防止法が施行され、それ以来さまざまな介護保険事業所で虐待防止研修が行われてきました。しかし、施設職員による虐待件数が11年連続で増加し続けています。厚労省は「社会的関心の高まりで通報件数も増え、虐待が顕在化してきているのではないか」としています。社会的関心の高まりは同時に介護職員や施設の意識も高めているはずで、相談・通報に対する虐待判断の比率は確かに年々低下しており、介護保険事業の取り組みは一定の効果を上げています。一方で、昨年は虐待殺人事件(※2)が発生しました。背景には人手不足も指摘されていますが、他人事ではなく自身の事として虐待に至る要因を考えてみましょう。

※1アドボカシーの訳語。法律用語では「社会的弱者やマイノリティーの権利擁護・代弁」「社会環境による性差撤廃」「地球環境問題」など広域な分野での活動や政策提言を意味していた。医療介護領域では、自ら自己の権利を充分に行使することのできない終末期患者や障害者、アルツハイマー病、意識喪失の患者などの権利を代弁することなどがあげられる。

※2 昨年4月には有料老人ホームで夜勤中の介護職員が利用者を暴行して殺してしまう事件も起きた。

虐待は無防備な“善意”から生じる

増え続ける虐待判断件数の中には、「“悪意”は無かったにも関わらず、虐待判断となった」または、「“善意”で行ったにも関わらず虐待判断となった」というケースも含まれている事でしょう。介護職員は研修等で 「虐待は良くない、これをやったら虐待」という事は学んでいるはずです。にもかかわらず「虐待」だと思い至らずに、自分自身が当事者になってしまうケースが確実にあるのです。善意は、それが善意であるがゆえに、善意の行為者自身から疑われにくいという傾向を持っています。ことわざには「角(つの)を矯(た)めて牛を殺す」とありますが、曲がった牛の角を“善意”で見栄えよく真っ直ぐにしてやろうと叩いたり引っぱったりしていたら牛が死んでしまった、というものです。自らの“善意”に対して疑いの目を持たない“善意”は無防備です。無防備な“善意”は結果的に“悪”となってしまう事があります。そのような善意の罠に陥らないようにする為には、自分自身の“善意”を疑ってみるという、自分に対する厳しさが求められます。他人の人生に関わる対人援助職という責任上、そのような内省は必須のものなのです。

多数者の利益を優先する社会とは?

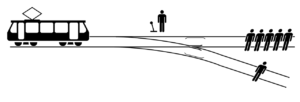

線路を走っていたトロッコが制御不能になり、このままでは前方の作業員5人が猛スピードのトロッコに轢き殺されてしまう状況を仮定します。目の前には線路の分岐器があり、『私』が操作をすれば5人の命は助かります。しかし、実は切り替えた先にも1人の作業員がいて、5人か1人のどちらかの死が確実で避けられないものである場合、『私』はどうするべきだろうか。『私』が何もしない場合5人が死に、『私』が分岐器を操作すれば1人が『私』によって殺される…。倫理学の思考実験の「トロッコ問題」が突きつけているのは、「多数のために少数への犠牲の強要は正義か?」という問いです。多数が利益を得る代わりに、『私』が1人の人間を直接的に加害しなければならない場合、大抵の人は躊躇します。しかし現代社会は、そのような加害が明確には見えないようになっていて、多数者への利益という“善意”によって、1人に対する加害が隠されています。「多数の為には少数が犠牲になっても構わない」という考えを突き詰めると「全体の為には個人は命を捧げるべきである」という社会になります。そのような社会では、非対称な権力関係があるために権力者や政府の利益は守られる一方で個人の権利はどんどんと奪われて、権力を持たない大多数の権利も侵害されていきます。「トロッコ問題(※3)」から言えるのは、倫理的問題の善悪の判断は「人数や利益の量の問題では無い」という事なのです。しかし現実には、“会社の利益の為には多少の過労死はやむ得ない”“生産性の無い障害者への社会保障は削減すべき”“家族皆が困っているから○○さんには施設に入って貰いましょう”“職員の皆が困るから〇〇さんへの身体拘束はやむ得ない”“自分が皆に迷惑をかけていると思うなら遠慮すべき”といった、多数の利益という“善意”に巧妙に隠された個人への犠牲の強要、100人への人権侵害は許されないが5人への人権侵害は許される」といった考えが存在しているのです。

※3論点を明確にするために「臓器移植を受けなければ確実に死ぬ患者が5人いて、臓器移植をすれば救命されて完全な健康体になると解っていて、5人を助けるために1人の人間が犠牲となって健康な身体から臓器取り出して5人に提供する事は倫理的に可能かどうか」というバリエーションもある。

虐待は非対称な権力関係の中で発生する

現実の社会は様々な主張の折り合いによって成り立っているのですから、実際全ての主張を通すわけにはいきません。場合によっては苦渋の決断というのもあるでしょう。そこで、折り合いを付ける最低限のルールとして、まず「基本的人権の尊重」があります。その次に力関係に差(非対称な権力関係)がある場合は、弱い立場にある人の生命や権利や利益を擁護するべきであるという「権利擁護」の考えが必要となります。「トロッコ問題」を再び思い浮かべて下さい。5人の家族が自分達の安らかな生活の為に1人の利用者さんを「施設に入れてくれ」と声高に主張して、利用者さんは沈黙していたとします。そのような場合、支援者は力関係に引きずられて1人の犠牲を安易に“良し”としてしまいがちです。だからこそ自分で自分の権利を守れない方への「権利擁護」が福祉職の使命とされているのです。

虐待(※4)のほとんどは不適切ケアの延長にあると言われています。不適切ケアは、介護職員が多数の介護職の為に“良かれ”と思って、職員都合のルールを1人の利用者さんに押し付けてしまうところから始まります。介護職員個人が架空の全体に同一化して「少数の犠牲は全体の為だ」と自己正当化して「やまゆり園事件」は起こりました。誤った善意を正当化しない為には「権利擁護」や「基本的人権の尊重」などの基準が自分の中に必要なのです。

※4介護職員と利用者の力関係も非対称である。

紙面研修

不適切ケア・倫理・法令遵守の関係

不適切ケア「勝手に物を捨てる」

利用者さんと話をしていると、「ヘルパーさんの勝手に捨てられた」と言われる事があります。大抵は、利用者さんの了解を得て捨てているのだと思いますが、中には??と思う事もあります。ある利用者さんは、味噌汁を歩行器で運ぶためにコンビニのドリップコーヒーの容器を洗って保管していました。それを、ゴミだと思った誰かが捨てていました。ゴミかどうかを決める権利を持っているのは誰でしょう。

|

| 考えてみよう ・どうしてこのような不適切ケアが始まってしまったのだろう その理由をいくつか考えてみよう。(例・家族が「捨てて下さい」と言った) ・不適切ケアにならないためには、どんな対応が考えられるだろう (例・捨てられない理由を本人に聞く。捨てる必要を家族からも本人に説明してもらう) ・不適切ケアを引き起こしやすい利用者さんの状況について考えてみよう(例・耳が遠い) ・不適切ケアを引き起こす職場環境要因について考えてみよう(例・時間が無い) ・不適切ケアは、他にはどのようなものがあるだろうか ・不敵切ケアを引き起こしてしまう自分自身の要因について考えてみよう(例・弱い) |

世田谷区帰国者・接触者電話相談センター 03-5432-2910 (平日8:15-17:15)

世田谷区新型コロナウイルス相談窓口(世田谷区保健所) 03-5432-2111 (平日8:15-17:15)

(休日・夜間)東京都帰国者・接触者電話相談センター 03-5320-4592

2020年4月30日 10:31 AM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和2年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんたより 1月号 (2020/02/27)

自分の可能性を拡げるために

ヘルパーの皆様、あけましておめでとうございます。年末年始の稼働・忘年会・新年会等、お疲れ様でした。乾杯のグラスの泡に時の移ろいを浮かべては、せわしない我が身とこの世を飲み干してやろうと思った私ですが、束の間の憩いに酔いながら、これからも皆様と少しだけでも良い交わりをして、困り顔は少しだけでも明るく変えて行ければと願った次第です。

悪くなるのを防いで良くなるために

さて、どうしたら良いでしょう。「智に働けば角かどが立つ。情に棹(さお)させば流される。意地を通とおせば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」「越す事のならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、寛容(くつろげ)て、束(つか)の間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。」とは、夏目漱石『草枕』の冒頭です。世の中と自分がどのように関わって生きるのか。人の世も人自身も、ひとところに安定して存在し続けられるものはありません。どうせ変わって行くのなら、自分自身に良い事を勧め、悪に流されないようにしなければなりません。

法律と倫理

まず、最低限度の事として「何をしてはいけないか」という事は法律に書かれています。法律は、外的な強制力(刑罰など)をもって悪を防止しています。法律は、誰かの権利を侵害してしまう、もしくはしかねない行為(公共の福祉に反する行為)を禁じています。逆に言えば、誰かの権利を侵害しない限りは何を行うのも個人の自由です。そのような「個人の自由を侵害してはならない」という「基本的人権の尊重」が、法体系の原則となっています。

では、法律を守ってさえいれば人は悪い方向に流されないのか、と言えば答えはNOです。これ以上は罰せられる“犯罪だよ!”という線引きを法律は示しますが、安易さに流されてしまう個人の心の中には、法律は干渉してはならないのです。ここで言う安易さとは、他人の状況などは視野に入れないで「自分の思惑のみを最優先にする」というものです。例えば、移動中に転倒している老人を見かけたとします。助け起こしていては約束の時間に遅れてしまいます。自分の都合を最優先して老人を無視しても法律に触れる事はありません。しかし、そのような“見て見ぬふり”の生活習慣を積み重ねていると日常的に視野が狭くなっていきます。そして「これぐらい良いだろう」「どうせ大丈夫だろう」と、安易に自分の思惑で行動していたら、気が付いたら法を犯してしまっていたという事があるのです。このような自己中心性の罠に落ち込まないためには、法律や他人の目などの外的条件に依存するのではなく、自分で「内的な自律」を育む必要があります。それは、自らの行動を「最善」へと導くために、絶えず自分を問う意志を持ち、そのための判断基準を自分は持っているのか? という事なのです。では、そのような判断基準となる普遍的なものとは一体何でしょうか。

|

「医療現場で看護職が直面する倫理的課題は、法律がそれを解決してくれるものではありません。『その場面においてどのような行為が最善であるか』という倫理を持ってでしか、倫理的課題は解決することができないのです」と、日本看護協会のホームページにはあります。介護の現場でも同様です。例えば、セルフネグレクト(自暴自棄)の方が命に関わりかねない状況の中で「ほっといてくれ、俺に構うな!」と言われているようなケースをほっといても、法律では問われません。支援者側にはあきらめる選択肢が残されつつも、倫理的な課題は残ります。このようなケースは、支援者が踏みとどまって「最善」とは何かを考え続け、最善を尽くそうとする努力によって、少しずつ状況が変わるかもしれない性質のものです。変わらないかもしれません。しかし「変わらない」と決めつけるのは簡単です。そのような安易な決めつけに流されない努力が、支援者の倫理観(最善を目指していこうとする「内的な自律」)を育むのです。

さて、このケースの倫理的課題とは一体何か考えてみましょう。「倫理」を辞書で引くと「人として守り行うべき道。善悪・正邪の判断において普遍的な規準となるもの。」とあります。このケースでは、「俺に構うな!」という「自己決定権」と命に関わる「生存権」が競合状態(コンフリクト)を起しているのです。そのどちらもが普遍的な規準である基本的人権として守るべきものであり、安易に片方を無視してしまったら、それは“支援”という名の人権侵害になってしまいかねないのです。この競合は根源的には二者択一の対立関係ではなく、「誰もが生まれながらに持っている自分らしく幸せに生きる権利」を支援者がどこまで尊重できるのか、支援者自身に問われている『権利擁護』(アドボカシー(※1))の問題なのです。

人の命と、その命に基づく緒権利を守る

基本的人権は「侵すことのできない永久の権利(※2)」として、日本国憲法でもその保障が謳われています。世界人権宣言(※3)には「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。」とあり、法や国家の枠組みよりも人権は自然権(※4)として上位にあります。『人権を守る』とは、特別な話ではありません。「人の命と、その命に基づく緒権利を守る」という倫理的に正しい態度を、どんな状況でも誰に対しても貫こうというものです。これが正しく理解されたならば、ルールやマニュアルに依存しなくても、権利侵害は悪だと自ずと理解されます。例えば、“外国籍の人が生活保護を受給する事(生存権の保障)はケシカラン”という発言の誤りや、“認知症だから本人に断りなく(※5)「物を捨てた」(自己決定権の侵害)、勝手に「貰った」(所有権の侵害=窃盗)”などは、悪だという事は自明なのです。

ともあれ、悪くなるのを防いで良くなるためには、あらゆる隷属(れいぞく)を排して人間の解放を目指す「人権思想」を自分のものにしていく事です。もしそれができたなら、人は自分らしく幸せに生きる権利も能力も生まれながらに持っているという事が、自身に対しても本当の事として信じられ、自分の可能性を限りなく拡げて行けるのではないでしょうか。

| ※1弱い立場にある人の生命や権利、利益を擁護して代弁すること。 ※2第11条 ※3 1948年国連総会で採択 ※4人間が、自然状態(政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の状態)の段階より保持している生命・自由・財産・健康に関する不可譲の権利。人権は自然権の代表的なものとされている。 ※5経済的虐待の可能性もある |

| 紙面研修 |

| セルフネグレクトへの支援 |

| 介護・医療サービスの利用を拒否するなどにより、社会から孤立し、生活行為や心身の健康維持ができなくなっている、いわゆる「セルフ・ネグレクト」状態にある高齢者は、高齢者虐待防止法の対象外となっています。しかしながら、セルフ・ネグレクト状態にある高齢者は、認知症のほか、精神疾患・障害、アルコール関連の問題を有すると思われる者も多く、それまでの生活歴や疾病・障害の理由から、「支援してほしくない」「困っていない」など、市町村や地域包括支援センター等の関与を拒否することもあるので、支援には困難が伴いますが、生命・身体に重大な危険が生じるおそれや、ひいては孤立死に至るリスクも抱えています。必要に応じて高齢者虐待に準じた対応を行えるよう、高齢者の見守りネットワーク等の既存のネットワークや介護保険法に基づく地域ケア会議も有効活用しつつ、セルフ・ネグレクト状態にある高齢者に対応できる関係部署・機関の連携体制を構築することが重要です。「市町村・都道府県のための養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の手引き」 |

医療倫理の4原則 原則とは、他の原則と対立しない限り常に拘束力をもつ一応の義務。恣意的に無視できる経験則ではないが絶対的な拘束力があるわけではない。問題の解決への指針となる根本的な行動基準。

自主(自律)尊重原則→自己決定権を尊重する。患者が自律的な自己決定が出来るように支援する。

無加害(無危害)原則→悪くなるのを防ぐ。悪くなる治療をしてはならない。

与益(善行)原則→良い事を勧める。良くなるように治療する。

公平・正義の原則→治療を行うにあたって差別や不公平があってはならない。

| 原則の競合の例 末期患者へのモルヒネ等の鎮痛剤の使用は、寿命を短くする効果(加害)と同時に、苦痛を軽減する効果(与益)がある。 |

パターナリズム(※1)とは、強い立場にある者が、弱い立場にある者の“利益のため”として、本人の意志は問わずに介入・干渉・支援することを言います。これは介護現場でもよく見られます。「もう決まった事だから、デイサービスに行って下さい」という“命令”や、嘘をついて認知症の方を丸め込む(※2)支援方法などです。“与益”を優先して利用者さんの自己決定権を安易に無視してしまうのです。

このように「自主尊重原則」が無視されがちな文化にあっては、福祉サービスに対する安心感や信頼感は低下します。結果として利用者さんの援助を求める意欲は低下し、サービスを利用する前から「施設は怖いところ。サービスは受けたくない」などという頑なな気持になっています。このような社会的な構造によって本当に援助が必要な時に助けを求められず、サービスの恩恵(与益)を受けられなくなるのです。

【参考】「愚行権(※3)」人には他人に危害を及ぼさない限り、自分の生命・身体・財産に不利益となる事でも自己決定し、行う権利があります。(医者に注意されているのに酒を飲む。ギャンブルをやめない。等)

| 利用者さんはなぜ“拒否”してしまうのだろう? その「拒否」の理由は何だろう? ・心身機能の低下→聞こえない、見えない、理解できない、意欲がわかない ・情報不足→説明が足りない、お金が大変そう、納得がいかない ・不安や恐怖→自分はどうなるのか? 解らないから嫌だ、何されるか解らない ・経験による→前に嫌な事があった、その話に触れて欲しくない、信用できない ・支援者の態度→一方的に話す、私を解ってくれない、押し付けがましい |

| ※1 paternalismとは、親が子どもを養育するような態度を他者に対してとること。ギリシャ語の父親(パテル)に由来し、温情(干渉)主義などと訳される。※2これは「バリデーション」でNGケアとされる“やりすごすケア”(パッシング・ケア)です。介護者は手を変え品を変え誘導しようとするものの、利用者には、「何だかよくわからないけれど、嘘をつかれている」と感じさせ、かえって不安にさせてしまう。※3ジョン・S・ミルが『自由論』(1859)で展開 |

2020年2月27日 6:59 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和2年, 紙ふうせんだより

紙ふうせん便り 12月号 (2020/01/31)

私達の使命とは何か

ヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。皆様のおかげで祖師谷訪問介護事業所の開設から一年が経ちました。梅丘もケアマネさんや訪問の社員が増え、大所帯になってきています。日頃からの皆様のご協力に感謝いたします。年末年始に稼働されるヘルパーさん、本当にありがとうございます。皆様が健康を維持され利用者さん共々に無事に年を越されるように念願しています。年末なのであらためて視野を拡げて介護について考えてみましょう。

目的が明確になる事によって高まる喜び

企業の目的は、サービスを通して社会(顧客)に貢献する事です。私たちが仕事をする事は、企業という枠組みを通して社会(顧客)に貢献する事です。企業の目的が明確になり正しく進んでいるならば、従業員の会社への貢献は、そのまま社会への貢献となります。これは「仕事のやりがい」にも直結します。自分自身が、誰のために何の為に働いているのか明確になれば、労働意欲は高まります。顧客のニーズに気付く力は高まり、会社の業績も伸びていくでしょう。逆に、社会の風潮や企業が目先の利益だけに捕らわれていると、個人の視野も「生活の為」「お金のため」だけに限定されてしまいがちです。そうなると仕事は面倒な作業をこなす時間の切り売りとなり、意欲は低くなってしまいます。目的が不明確で視野が狭い生き方からは、自分自身の人生を自分らしく生きているという豊かな実感は生じてくるでしょうか。人と人の様々な社会的な関わりは必ず誰かに影響を及ぼします。「善い関わり」という目的意識を明確にして、それを自分の態度に具体化させていく事は、周囲と自分を変えていきます。その関わりは自分の心にも影響を与え、自身の生きる喜びとなるのです。

現代経営学者でありマネジメントの父とも呼ばれるピーター・ドラッカーは、「事業の目的は顧客の創造である」としています。解り易く言えば「仕事の目的は(サービス提供を受けて)喜ぶ((顧客))人を増や((創造))す」という事になります。企業は大きな利益を上げた時、その利益を事業拡大などに再投資します。そこで顧客の再創造が行われますから、企業の目的は(仕事の目的も)どこまで行っても「喜ぶ人を増やす」事となります。ドラッカーは、経営者や株主の利益を増やすためだけに企業があるのではないと喝破しています。

ドラッカーは、「成功を収めている企業は、『われわれの事業は何か』を問い、その問いに対する答えを考え、明確にすることによって成功がもたらされている」としています。そして次の5つの問いを立てています。①われわれのミッション(使命)は何か? ②われわれの顧客は誰か? ③顧客にとっての価値は何か? ④われわれにとっての成果は何か? ⑤われわれの計画は何か? この問いが「われわれ」なのは、自分こそが自分自身の生き方のマネージャー(経営者・監督)でなければならないからであり、また、目的は周囲と共有する必要があるからです。

「5つの問い」を介護に即して考える

私達の使命とは「生きてて良かった」と利用者さんに感じてもらう事です。これが①です。➁利用者さん。 ③命の価値。(利用者さんが自分の命の価値を感じられるようにする事) ④「あなたに会えて良かった」という気持ちを利用者さんと支援者が交感できる事。 ⑤尊厳を守り自己決定を支援する「自立支援」の推進。 いかがでしょうか。この目的を皆で共有するのなら、私達全員が介護職員でありケアマネージャーであるとも言えます。利用者さんの声なき声に耳を澄ませ代弁者にもなる私達には、「支援の持つ意味」への深い自覚が必要なのです。ケアが上手くいかないのは誰か一人の責任ではありません。「家族が無理解だから」「制度が」「ケアプランが」「ヘルパーが」「サ責の対応が杜撰だから」と悪者を作っても解決しません。それで困るのは利用者さんです。元より「家族を含め関係者皆がケアの目的を共有しているか?」「目的を共有する事に対して、また共有された目的に対して一人一人が自分の役割を明確に自覚しているか?」「自分自身はどうか?」という事が問われている(反省)のです。事業所の体制も大きな課題です。皆でより良いケアを目指して行きたいと思います。

「命そのもの」を目的とする社会へ

さて、「社会に貢献する」という言葉に引っかかった方もいるのではないでしょうか。「能動的に周囲に働きかける事のできない重度障害者の方などは具体的に社会貢献するイメージが持てない方もいるのであって、“何かに貢献する事”が生きる価値のように言ってしまったら、“貢献できていない人は生きる価値がない”となってしまわないか。“貢献”という考えは、健常者に限定される尺度ではないか?」という疑問です。繊細で素晴らしい感性です。そこは、ドラッカーが企業の目的を利益確保から社会貢献へと視野を広げたように、視野を拡げて見ればどんな人も社会に貢献する事は可能であり、どんな重度者でも「生きているだけで価値がある」と断言できるのではないかと思います。

地(※)獄のような状況下で「生きる価値とは何か?」を考え抜いた心理学者V・E・フランクルは、人生の価値を次のように示しています。それは、人が何かを創造する事によって、世界に何かを与える価値(創造価値)。人が人との出会いや体験を通して、世界から何かを受け取る価値(体験価値)。人が現実に対して「とる態度」によって生じる価値(態度価値)です。このうちの創造価値と態度価値は社会貢献に該当します。フランクルは、強制収容所は人間からあらゆるものを奪ったが「与えられた事態にある態度をとる人間の最後の自由を、とることはできない」という事実を持って、何者にも奪われない人生の価値を確信し、「態度価値」はどんな状況でも実現可能だと訴えています。困難な状況に陥った利用者さん、思い出深い利用者さんを思い浮かべて下さい。その方から私達は生きる事の困難さと、それ故の「生きる事の崇高さ」を学びませんでしたか? 利用者さんが生きて死ぬ事によって示した態度価値によって、その方の頑張りが私達心の中に焼き付いているから、私達は今日も頑張れるのではないでしょうか。「社会に貢献する」とは特別な事ではありません。私達が目の前の利用者さんに一所懸命になる事、利用者さんが頑張って生きる事、それが社会の中の誰か対して「あなたは生きているだけで価値がある」「あなたに生きていて欲しい」というメッツセージを送る事になり、「命そのものを大切にする社会」へと社会の変革を促していくのです。

| ※ヴィクトール・E・フランクル(1905-1997)のナチスの強制収容所に収容された体験を元に著した『夜と霧』は、17カ国語に翻訳され多くの人に影響を与えている。(紙ふうせんたよりH26.7月号や「スピリチュアルケア研修」でもフランクルを取り上げています。この資料は自宅学習ができるようにまとめてあります。個別研修にお役立て下さい。 |

| 紙面研修 |

| 「生の意味」を見出す支援 |

「意思の自由」 人間は様々な条件、状況の中で自らの意志で態度を決める自由を持っている。

(これは決定論や運命論の否定であり、自立支援の中でも最も基盤となる「自己決定権」とも重なる。)

「意味への意志」人間は生きる意味を強く求めている。

(支援の中で「生きる意味が無い」と言われる方は意味を見失っている状態。自分の役割や他者からの承認が無いような自分の意味を見出せない状況は苦痛である。)

「人生の意味」 それぞれの人間の人生には独自の意味が存在している。

(その意味は、その人自身が見出すものである。)

ロゴセラピーは、絶望している人に対して、「あなたは生きていてもしょうがないと言われますが、どうしてそう思うのですか?」「その理由が解消したらどう思いますか?」「考え方を変えてみたら、この状況も意味のあるものになりませんか?」「あなたを必要とする人がいても生きていく意味がないのでしょうか?」などの平易な言葉での対話によって、生きる意味の再発見や転換を促すものです。それは、人生の意味や価値への評価の「評価の仕方」を変えようというものです。ここでの対話は、説教ではありません。

| 自分自身の生きる目的を見出すのは誰だろう? 自分が「どうする」か「どうしたい」かを決める権利や力は誰にあるだろう? 利用者さんに「〇〇したい!」と思ってもらえるような支援はどうやったらできるだろう? |

ロゴセラピーは、「生きていく意味がない」という辛さに共感を示しながら、「どうしてそう考えるのですか?」「それはなぜですか?」と質問を重ね、「状況に意味を見いだせるような質問」を行う事によって、自己覚知を促していきます。そのような質問は経験を重ねる事で上手になれる技術のようなもので、実際に困難にめげないで挑戦できる人は、自分自身に対しても「どんな出来事にも意味がある。この出来事が自分に求めている変化は何だろう?」と、問いかけをしています。フランクルは、『自分の人生に意味を見出そうとする努力は、人間の内なる根源的な動力である。』『人間は、自分の人生の意味の充足に自らを委ねれば委ねるほど、その程度に応じてのみ、自分自身を実現する。』と言っています。意味を見出そうとする意欲も力も人間の中にもともと備わっているのです。だから、私達のなすべき事は「生きてて良かった」と感じられるような「楽しみ」や「喜び」といった「感情の交流」を支援の中で作っていく事なのです。

「紙ふうせんだより」のバックナンバーが必要な方はお申し出下さい。

2020年1月31日 6:45 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和元年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより 11月号 (2019/12/25)

命そのものを目的に

ヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。気が付けば師走の足音が聞こえます。寒くなると気も急いてきますね。陽が落ちるのも早いです。交差点では確実に減速しましょう。「急いては事を仕損じる」とのことわざもありますが、自転車事故には気を付けて下さい。

秋深き隣は何をする人ぞ

独りで過ごす時間は様々な思いが去来します。秋が深まってくると冬支度をしなきゃならないなどと思いますが、もう自分ではなかなかできない状況にあります。自分の「やりたい事」をやっていた生活は過去の思い出となり、今は自分に残された僅かな「できる事」を、どうにかしてやり続けていく事が、生活の中心となっています。「どのように生きて行きたいか?」などと悩んだ若き日を懐かしく思い出しながら、いつの間にか自分の胸に秘めている問いが「どのように死んで逝きたいか?」に変ってきている事に気が付いてしまう特にすることもない夕刻、静かにしていると利用者さんはふと隣家の生活音が気になります。

「隣の人は何しているのだろう?」忙しく何かをしている若者の姿を思い浮かべます。

そうだった、自分もそうだった…。あの頃も「やりたい事」を思い浮かべながら仕事に我が身を忙しくし、結局は「自分に求められているもの」を必死でやっていた。それが人生の大半だった。けど、今もそうだ。私は自分に求められている“介護を悪化させない”という事を一生懸命やっている…。できるだけ迷惑をかけたくないと思うから、それは自分の「やりたい事」と重なってもくる。しかし、本当に「自分のやりたい事」をやってこれたろうか。迷いながら生きてきた自分のやりたかった事の「本当」は、生きている不思議、人間や世界の秘密に触れてみたいという事ではなかったか。秘密を解き明かせる事なくこの齢になってしまったけれど、それが解る時は死んでゆく不思議が身をもって体験される時ではないか。そうであるなら死は大きな希望であって、今私はそのような“死んでも良い”という気持ちを秘めながら、ヘルパーの皆さんの支えに励まされて生きている…。

本当の「やりたい事」ってなんだろう

日本がまだ貧しく利用者さんが若者だった頃、ともかくお金が無かったから“憧れ”を抱きつつも「できる事や目の前の事を頑張った」という話をよく伺います。日本は高度経済成長を経て生活水準が高くなり、貧しかった頃の“夢”は若い世代に託されます。「夢を追いかける」事を理想とした漫画なども多く描かれました。そして現代、「やりたい事」や“夢”が見つからないために、自分の生きる価値が見出せなくってパワレス状態になる人もいれば、やりたい仕事が無いから「働かない」と“高学歴ニート”を決め込む人が現れたり、快楽や欲求を消費行動に置き換えて何かの消費を「やりたい事」とはき違える人も相変わらずいますし、「疲れるから」その方が「楽だから」と“理想を求めない生き方”を主張する人もいます。やりたい事は「本当のところ」何か? と悩む気持ちは老若問わず同じなのです。

介護の目的から考えるLife(命・人生・生活)について

介護の本当の目的は何でしょう。利用者さんに安全に生活して頂く事でも、食事や排泄に困らないようにする事でもありません。それらは必要な事ですが目的ではありません。手段が目的となれば「安全に生活する為の生活」「食事や排泄の為の人生」となってしまいます。人間の命が求めている本当の事は、一つの無駄も無く命を燃焼し尽して命を終える事です。それは命そのものの価値を実感する事です。だから介護の目的は「生きてて良かった」と利用者さんに感じてもらう事です。本来、安全や食事や排泄が侵される事も、その為の支援を受けなければならない事も、望んでそうなるわけではありません。介護を受けるような状態になるくらいなら「死んだ方がマシ」と多くの人は考えます。俗にいう「ぴんぴんコロリ」です。この考えは、命を「自分だけのモノ」として“自己所有”の観念で捉えています。しかし命は独りで生まれてくる事はできませんし、赤子は独りで成長できるものではありません。人が生きるという事は、人間の命の揺りかごである人間社会を支える事であり、その支えは誰かの命を育みます。命は自分だけのものではないのです。しかし、複雑に分業化した社会は、時(※1)に命と命の繋がりの関係を忘れさせてしまいます。「ぴんぴんコロリ」を理想としていた人が介護を必要とした時に、いったんは「死んだ方がマシ」と思うかもしれません。その時、やってきたヘルパーさんに食事や排泄の支援を受け励まされながら、生れてくる時と同様に「命は独りでは死ねない」という事を理解するのです。「命は命と命の繋がりの中にある」という本質の再認識は、「生きてて良かった」という実感として現れます。

“やりたい事の無い俺って無価値なのか?”と若者が悩める時、若者もまた人生を自分だけものモノとして捉えてしまっています。しかし、命が求める本当の事は、命を燃焼し尽して命の価値を感じながら命を終える事です。疲れるから“理想を求めない”としてしまうのは、“理想”が人を疲れさせてしまうのではなく、自分が“理想”として描いたものの中に、命そのものを目的とする考えが入っていなかったがゆえに、筋違いな努力による疲労なのではないでしょうか。お金も地位も名誉も外見は飾れても、命を磨く事にはなりません。命を命の底から喜ばすものは、命以外にありません。具体的には「あなたに会えて良かった」という気持ちを誰かとの間で交感する事です。それは、身体介護を通じた濃密な命と命の支え合いの関係の中で利用者さんとヘルパーの間に共に生じてくるものであり、分かち合えたならば、それぞれの中で「生きてて良かった」「生れてきて良かった」となるのです。

「生きるという事」とは

「やりたい事」が明確でそれを仕事にできる人は幸せです。だからと言って「やりたい事」が明確で無くても不幸せという事はありません。むしろそのような本源的な悩みと向き合う事こそが、自身の命の練磨となるからです。ことわざには「(※)艱難(かんなん)汝を玉(たま)にす」とあります。「大器晩成」にも通じる言葉です。あせってはいけません。命を目的とした支援とは、「生きてて良かった」だから今“死んでも良い”という実感とその日までの道のりを利用者さんのペースで歩む事です。急いては事を仕損じます。今「できる事」「やるべき事」に精一杯勤めましょう。人生の目的を命そのものに定めるなら死ぬまでに起こる様々な喜怒哀楽を味わい尽くす事こそが「生きるという事」なのだから、生きるに早いも遅いも長短もありません。

※苦労や困難を堪えてこそ立派な人間になれる。 〔西洋の諺ことわざ「逆境は人を賢くする」の意訳という〕

| 利用者さんの事は利用者さんに習え |

「自立支援」、皆さんはどんなイメージを持っていますか? 単純に「リハビリ」すれば良いと考えていませんか? リハビリ職の方はよく「やる気が無ければ意味が無い」と言いいます。例えば週1回リハビリを実施したとしても、日常生活での動作量を増やしていかないとリハビリ効果は上がらないからです。つまり日常生活そのものがリハビリ的な意味を持つ必要があり、日常生活でのヘルパーさんの関わりが大切なのです。これを「生活リハビリ」と言います。その為には「自分でやろうとする」という意欲を再び利用者さんが持つ事が大切です。そのような方向が模索される時に、「このままではもっと悪くなるよ!悪くなってもいいの!!」という声掛けは反発を招きます。「いいよ、もう悪くなってるし。もっと悪くなったらあなたがやってくれれば良いんだから、私はやらない!」という気持ちを引き起こします。まるで自分が「悪くなって良い」と思っているかのように言われてしまった上に生活の主導権を支援者に奪われてしまったら、残骸として投げやりな依存心だけが残るのです。「悪くなったらここに住めなくなるよ!!」という言葉も“呪い”となります。「どうせここに住めなくなるなら、頑張ってもしょうがない」と決まってもいない施設行きの身の上を嘆いて暮らす事になるのです。このような悪い声掛けは、利用者さんの表面的な事だけを見ていて、利用者さんの心の動きを見ていないところに起因します。もし、きちんとした目的意識を持ち利用者さんの心に関心を払っているなら、同じ意味内容でも「悪くならないように自分でやろうね」「ここに住み続けられるように自分で動こうね」という声掛けになるでしょう。悪い声掛けの失敗を介護職ならば誰でもしてしまった事があると思います。どうしてそのような失敗をしてしまうのか、それは「利用者さんそのものを見る」事を忘れ、方法論や介護手順ばかりに気を取られているからです。「松の事は松に習へ 竹の事は竹に習へ」とは俳聖・松尾芭蕉の言葉です。これは「自分の観点を捨てて対象と同じ気持ち(物我一如・主客合一)になるくらいでなければ本質は見えてこない」という教えです。芭蕉は俳諧に対する論評を著しませんでした。弟子が盲目的に信じ込んで、俳風が師匠の形を真似ただけの形骸と化すことを恐れたのです。訪問介護でも下手に手順書を示せば、利用者さんを見ないで手順ばかりを追いかけるという手段と目的の逆転現象が起こる事があります。常に本質を意識していきたいものです。

「利用者さんが〇〇して欲しいと言ってますが、どうしたら良いですか?」という問い合わせをヘルパーさんから受ける事があります。「どうしたら良いか利用者さんに聞いて下さい。聞いたら報告して下さい」と私は言っています。利用者さんの一番の専門家は利用者さん自身です。利用者さんの意欲がどうやったら高まるかは、利用さんと一緒に支援者自身も悩みながら探していく必要があります。第一に利用者さんの今までの生活を知る事です。いたずらに生活を改変する事は、生活の主役の座を利用者さんから奪う事になりかねません。利用者さんが何を求めているかは、日々の嘆きに現れています。まずはその嘆きに傾聴し、心の痛みを分かち合うところから始めましょう。敬意を持って「利用者さんから教えて頂く」という姿勢が大切なのです。

| 秋深き隣は何をする人ぞ この句は松尾芭蕉が詠んだものです。この日、病床の芭蕉を励ます句会が催される予定でしたが芭蕉は床を離れられず、発句としてこれを弟子に託しました。床に臥せって静かにしている芭蕉の心にふと浮かぶ隣の人への想像。世間から隔絶しつつある自分。周りの弟子たちは自分と芭蕉が同じ世界の住人であると思っているだろうけれど、自分はもうこの世界から離れかかっていることを自分だけが解っている。2週間後の元禄7年10月12日(西暦1694年11月28日)、芭蕉は「病中吟」の句に「夢」を詠んで旅立っています。 旅に病んで夢は枯野をかけめぐる 芭蕉の夢は枯れて朽ちゆく身体を離れていきました。今、俳句は世界最短の定型詩の一つとしての日本文化の粋とされ世界にはばたいています。 |

2019年12月25日 3:25 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和元年, 紙ふうせんだより

忘年会2019 (2019/12/20)

先日、紙ふうせん梅ヶ丘事業所内で、居宅支援・訪問介護交えて

立食パーティー式の忘年会を開催しました。

今年1年を振り返り、皆様楽しく語らっておりました^^

2019年12月20日 5:22 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和元年, 活動報告

紙ふうせんだより 10月号 (2019/11/21)

介護職に向いている人とは?

ヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。急に寒くなりましたね。身体が冷えると風邪や腰痛が心配です。自身の体をいたわるとともに、利用者さんへの温かい声掛けをお願いします。ところで声掛けや会話のコツを皆さんはどうしていますか?

外向と内向 お互いの違いを知る

「え、そんなの普通だよ。思った事を普通に喋れば良いんじゃない?」と思ったあなたは「外向」です。実はこれが難しい方がいます。会話に対して苦手意識を持ってしまった「内向」は、自分の言葉や態度を相手がどのように受け止めるかについて注意を払う余裕が無くなり、ぎこちなくなってしまいます。一般に内向は研究者や思想家や芸術家などに、外向は接客業や営業や政治家などに向いているとされていますから、人類文明は“内向が創り外向が運用してきた”両者の棲み分けと補完による発展の歴史とも言えます。

外向や内向を世界や自分の内面に対する『構え』の違いとして初めて論じたのは分析心理学のユングです。この違いがなぜ生じるかは、本能や生物学的レベルでの生(※1)存戦略の違いや外部刺激に対する感受性の器(※2)質的な違い(感受性が繊細で刺激に常に圧倒されている人が内向となり、感受性が低く刺激に常に飢えている人が外向となる)など諸説言われています。現代の日本社会は外向性やコミュニケーションスキルが重要視されていますから、内向は苦労が多いのもまた事実です。そのため、ある利用者さんは自分のコツを持っていました。

「あなた、お住まいはどちらですか?」(利用者さんは会話の糸口にこう切り出します)

「○○! それは良いところにお住まいですね!」(知らなくても必ず褒める)

「○○は△△線ですか?」(褒めたあと知らない場合は聞く)

「○○は××があって良いですよね!」(聞いた情報を褒めて、会話を相手に譲る)

これは、おそらく夫が自宅に客人を招く事が多く接待をしなければならなかった奥様が意識して自らに躾(しつけ)たものでしょう。定型的手順が決まっていれば、強い刺激に疲弊する事無く自分を守りながら対応ができます。また、出身でも好物でも応用が利く上に必ず褒めるので相手を喜ばせ、聞き出した好物は次回に用意しておくというアップグレードが可能ですから、ある意味で外向の思い付きの対応よりも完璧です。このような“作法”の定型化は茶道などの日本文化の特徴です。日本人は、どうやら西洋人よりも本来的に内向気質が強く、「形」を重視する独特の文化を築きました。礼儀作法という約束事を互いにわきまえる事によって、お互いの生身の心を守り人付き合いのストレスを緩和してきたのです。

| ※1ユングは個体は弱いが猛烈に繁殖する戦略と、少産ではあるがハリネズミやゾウなど個体の防衛機制を高度に築き上げる両者の生存戦略の違いに言及。※2ジェローム・ケーガンは本能を司る大脳古皮質にある「偏桃体」の働きに着目、刺激に敏感に反応し大泣きする子が内向になるとし、極端な内向が2割、内向傾向が2割、外向傾向が6割とした。 ケーガンは、本能を司る大脳古皮質にある「扁桃体」という感情脳の反応に着目し、生後4カ月の赤ちゃんから成長するまでの多くの人を長期観察し、赤ちゃんの時に外界からの刺激(音・光・振動など)に敏感に反応し大泣きする子が、成長するとともに「内向型」のタイプを形成することを突き止めたのでした。 |

意識が内部に向うかう『内向』

誰かが僕の手を開いて何かを握らせました。「やめて!」と手を振りほどくとガランガランと大音響がしました。ぎょっとして見つめると(その時は知りませんが)手にはガラガラがありました。『自分の外に世界がある』と発見したのはその頃でしょうか。世界は光や色、臭いや音に溢れており、それらは脅威でした。「世界から自分を守れ!」本能は僕にそう呼びかけます。母が「メロンよ~、食べられるかな~」と笑いながら緑色の物体を皿に載せてきました。警戒しながら噛んだ瞬間に濃い甘みと原っぱの匂いが口に拡がりましたが、舌を痺れさせるような刺激が悪意を持って隠れています。「これは食べられない。」

僕はあらゆるものを警戒し、それが何であるかについて考え、世界から自分に入ってくるものが自分の中で何を生じさせるかについて敏感になりました。あるものは僕を夢中にさせ、あるものは不安にさせます。ある時、お花の塗り絵が渡されました。それは絵であって花ではありません。沢山の色鉛筆にワクワクし色とりどりに塗ってみたところ、母が「すごい色だね」と驚いたので僕は嬉しくなりました。僕はそうやって、自分の中で生じたものが世界に何かを与え、価値のあるものとなっていく事に喜びを見出したのです。

意識が外部に向かう『外向』

誰かが私の手を開いて何かを握らせました。「なんだろう?」と手を振るとガラガラと音を立てました。自分の動きと世界は一体でした。世界は興味に満ちており、感じるままに私は走り回っていました。『世界の中に自分がある』と発見したのはその頃でしょうか。「飛び込んで来い!」世界は私にそう呼びかけます。気が付くと私のした事で世界の反応はまるで違ってきます。クレヨンで紙に絵を描いていると母は笑っていましたが、もっと笑うかと思ってテーブルいっぱいに描いてみせると途端に怒り、私からクレヨンを取り上げてしまいました。それは世界を壊されるくらいの悲しみと恐ろしさでした。

私は自分が世界に何を生じさせるかについて敏感になりました。ある時、お花の塗り絵が渡されました。それはバラなので、私は花をピンクに葉と茎を緑色にきちんと塗り分けました。母が「上手だね」と喜んだので私は嬉しくなりました。私はそうやって世界から自分が受け入れられやすい態度を心がけ、自分の態度が相手を喜ばせる事に喜びを見出したのです。

たとえネガティブな学習をしてしまったとしても

外部の圧力から「世界は怖いものである」とネガティブな学習をしてしまった子供は何を感じるでしょうか。外向は「世界に呑み込まれる自分」、内向は「自分と敵対する世界」となり、内向は世界を警戒し自分を守るために強固な壁を築き、外向は世界に自分を受け入れて貰うためにただ空気を読むだけのカオナシになってしまいます。これは、子や介護職や社会や昔の自分から責められ、疎(※3)外されていると感じている利用者さんも同じではないでしょうか。ならば、多様な状態像や態度の変化も、自分らしさを取り戻す為の本能的な営み(ある意味プロテスト)なのかもしれません。福祉の仕事の使命の一つは、誰もが自分らしく生きられる社会を作る事です。介護職に向いているのは外向・内向は関係なく、自分の個性(苦手な事や困難な事)を通路として心の奥からの声を導き発する努力ができるかどうかです。自己統合に葛藤する利用者さんに寄り添い、声なき声に耳を傾けられるかどうかなのです。

| ※3平井俊彦は『人間疎外の論理』で「個人から分裂した社会機構は、主体化して人聞をかえって限定する」として人間が自分らしく生きられない原因を「労働の疎外化」「共同体の解体」「マス・コミまたはマス・プロによる人聞の受動化や画一化」「技術革新による人間疎外」「現代の政治における人問の疎外」とした。(『経済論叢』第88巻第2号) |

| ファーストコンタクトに備えて |

| 内向 | 外向 | |

| 会話のテンポと内容 | 言葉の意味に意識が向くため、自分の考えや感情を吟味してから口を開く。テンポは遅く、深い意味は正確に述べる事は困難となり結果口数は少なくなる。 | 会話が成立している雰囲気に意識が向くため、会話を切らさないよう口を開いてから考える。早口になりやすく、深い意味には注目していない思い付きの会話となる。 |

| 強味 | 吟味されて出てきた言葉は本心でありしっかり考えられているため、長期的な信頼関係を築きやすい。 | ノリで発言する事ができ、物怖じせずに誰にでも話しかけられる。相手の気分を察する事が上手なので、打ち解けるのは早い。 |

| 弱み | 自分の意識に目が行くと、相手への気付きおろそかになるため、相手に合わせるのが苦手。苦手意識が悪循環すると、相手の気持ちが全く見えなくなる。 | 相手に合わせるために、忖度をよくする。合わせ過ぎのため、自分の考えが無い軽くて不誠実な人と見られる事もありへこむ。自分の気持ちが自分で解らなくなる事も。 |

| ネガティブな反応 | 自分を責めてしまうが、本質は譲らないため壁を作ってしまい、壁の高さに相手を恨んでしまう事も。 | 相手を責めてしまうが、かえって自分が傷ついてしまい、自分の傷を見たくないので相手との関係を断つ事も。 |

| 違う相手に対して | 外向と会話をすると急かされたり攻撃されたり同意を求められているようで尻込みしてしまい、自分の中の混乱から気遅れしてしまう。頑なになったり伝える事を諦めてしまう事も。 | 内向のテンポをじれったく感じ、相手の発言に言葉をかぶせてしまう。会話が続かなかったり同意が得られないと不安になる。相手からの苦手意識を感じ取ってしまい、イライラする事も。 |

| 集団に対して | 複数だと刺激が強すぎるために疲れてしまう。腰を据えた1対1の関係が向いている。「自分は自分」が強い。 | 刺激好きで人を集めたパーティーなどが好き。「皆で」という仲間意識が強い。サービス精神が強くて疲れてしまう事も。 |

| 対策 | 会話の気分やテンポ(良い関係性)に着目して適当に相槌を入れて会話継続のコツを学ぶ。本来、観察力は高いので、それを相手への配慮(言葉では表現されない気持ちへの理解)や会話に活かす。 | 相手の話をすべて聞いて一呼吸置いて考えてから話す。“盛り上がったから私達は同じ気持ち!”という幻想を抱いてしまう事があり、雰囲気からは見えない本心の存在を意識する。 |

| ■内向的な人はコミュニケーションが下手ではない コミュニケーションの苦手な人と得意な人の大きな違いは初期のコミュニケーションをうまく出来るか出来ないかが大きな原因となっている。喋るのが苦手な人と喋るのが上手い人とを比べた実験がありその実験によると最初の1、2回はコミュニケーションが苦手な人はあまりうまく喋る事が出来なかったのだが、喋る回数が3回を超えてきた段階で、喋るのが上手い人も苦手な人もあまり変わらないという結果になった。つまり喋るのが苦手な人は何が問題なのかと言うと「最初に何を言っていいのかわからない」「どうやって話を切り出していいのかわからない」という事が問題なのだ。 ■ファーストコンタクトのテクニック 初対面の人と話す時に行う簡単なテクニックとして誰でも簡単に出来るのが「挨拶」をする事。挨拶なんていつもしていると思っているかもしれないが初対面の人に挨拶をするとなると受け身になってしまう人はたくさんいる。また、ただ挨拶をするのではなく「相手よりも先に挨拶をする」ことが大切でこっちから挨拶という先制攻撃を仕掛ける事によって主導権を握る。そうすると必然的に相手は、挨拶をされたからそれに対して挨拶をし返してくるのだがこの時点で相手は話す体制が整った状態になる。そこからは「はじめまして」の自己紹介をしてもいいし初対面の場合は、だいたい「宜しくお願いします」を兼ねた挨拶がほとんどだから何を喋るのかは事前に決めていればアタフタする必要もなくなる。それよりも相手より先に挨拶をする事に意味がありそれによってあなたの印象はまったく違った物になる。 第一印象が与える影響は大きく、その時に良い印象を与える事が出来ればそう簡単に覆る事は無なくて、一般的に人の印象を変えるのには48時間もその人と接する時間が必要だと言われている。最初は出来るだけ印象良く思ってもらえるように全力と尽くせばいい。 (ブログ「画家起業家の自転車の乗り方」より抜粋) |

2019年11月21日 1:33 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和元年, 紙ふうせんだより

豚汁会@梅ヶ丘 (2019/11/11)

先日、梅ヶ丘の事業所にて来訪されたヘルパーの方々も交えて皆で豚汁を 食べました。

食べました。

最近寒くなり風邪など流行りつつあるので、たくさん食べて体を温めて過ごしましょう(^.^)

2019年11月11日 1:33 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和元年, 活動報告

紙ふうせんだより 9月号 (2019/10/31)

転換点はどこにあるのか

ヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。気が付けば夜道では秋の虫が鳴いています。9月5日に千葉県に上陸した台風15号は甚大な被害がありました。皆様が少しでも早く生活再建ができる事を祈っています。災害に乗じてインターネットでは関東大震災を模倣した悪質なデマが流されました。「朝鮮人が井戸に毒を投げ込んでいる」というものです。同様のデマは熊本地震の時にもありました。これは冗談では許されない人権問題です。また、関東大震災で一体何があったのかを知れば見過ごす事はできません。関東大震の事件は周辺諸国への差別感情を増幅させて日本を戦争への入り口に立たせたのです。

日常的な差別感情がヘイトクライムに発展し、日本は正常な判断能力を失った

「その時私は6歳で中野に住んでいたんだけど、友達の家にいたら凄く揺れて、そこのお父さんが必死にタンスを押えてた。」今年で102歳になる利用者さんの思い出です。

1923年9月1日11時58分、相模湾海底で蓄積したプレートの歪みが一気に放出された。地球規模で見れば僅かな身震いだが近くには大都市があった。倒壊した建物からの火災はなすすべなく東京市内の64%の家屋が焼失、死者は10万とも14万人とも言われている。大災害は人々の心に鬱積している歪みをも一気に放出させる。不安と混乱が群集心理に火をつけた。「不逞朝鮮人が暴徒化、井戸に毒を入れ放火して回っている」等のデマが拡がり、新聞がフェイク記事を拡散。各地で自警団が組織されて警察や軍人も加わり、道行く人に「十五円五十銭」や「ガギグゲゴ」を言わせ、うまく言えない人を朝鮮人として数千人以上を殺害。知的障害者や聾唖者や中国人も多数殺害された。混乱に乗じて、民主化を要求する社会主義や労働運動や婦人解放運動の活動家を憲兵や警察が組織的に連行して10数名を私的に処刑する事件(甘粕事件・亀戸事件)も起きた。自警団で処罰された者は無く、誰が何の目的でデマを流したのか不明のまま政府は情報統制や検閲で虐殺の事実を闇に葬った。

日本は民主主義の終わりと戦争の入り口に立っていた。第一世界大戦後の不景気にあって米騒動があり、大正デモクラシーの民権運動や労働運動は高揚、対抗して右派も勢力を伸ばして社会は対立に揺れていた。植民地支配していた朝鮮では、日本の友好国として平和的な独立を目指した3.1独立運動が起こったが、日本側は7500名以上の朝鮮人を虐殺して弾圧。新聞は「不逞朝鮮人の暴動」と決めつけ差別を煽った。“平民宰相”が暗殺され社会不安が増大する中で大震災が起きた。命がけで朝鮮人への襲撃を止めた警察官がいた一方で、軍や警察もデマを流した。不安と混乱は強権政治を呼び込み震災直後に発布された「治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件」は悪名高き治安維持法の前身となる。日本は、震災後の金融政策の失敗から金融恐慌となり世界恐慌に呑み込まれ、不景気の打開策を「日(※)本の生命線 満蒙」として海外利権獲得に求めた。1931年9月18日、陸軍が独断で南満州鉄道を爆破して中国への侵略(満州事変)を開始。以後、1945年の敗戦まで日本は戦争漬けとなっていく。

米騒動1918、3.1独立運動1919、国際連盟発足1920、原敬暗殺1921、治安維持法1925、世界恐慌1929、満州国建国1932

※1931.1に松岡洋右(当時野党)が発言し流行語に。松岡は1933年外相として参加した国際連盟で脱退を表明。

| 健康診断を受診して下さい 受診結果と領収書をお持ち下さい。 |

無自覚さは、失敗を自覚できない。

私たちが関わっている利用者さんの多くの中核的な体験となっている“大東亜戦争”に至る淵源を大正末期までたどってみました。無自覚に差別に加担した人々は、近隣諸国民を蔑視するこの道がやがて泥沼の侵略戦争となり敗戦に至る亡国の道だという事を、どれ程理解していたでしょうか。「水は低きに流れ、人は易きに流れる」という格言があります。「易きに流れる」という人の持つ無自覚さが、人を低きに導くのです。人は、自分にとって気持ちのいい方向を望みながら、気が付けば「何で気が付かなかったんだ」という後悔の中に立ちすくみます。その時になって「一体何が悪かったんだ」と考えてみても、昔の出来事は、様々な要因と結びついていて明確な事が言えなくなっています。だからと言って、「想定外だった」「仕方がなかった」「気が付かなっかた」では何の反省にもならず、失敗から学ぶことはできません。失敗を自覚できていないからです。自戒を持って私はこの文章を書いていますが、例えば小学生が夏休みの最終日に残された宿題の山に泣きながら取り組むという事も、「早くやっておけば良かった」と結果論的には思いますが、一つだけの直接的な原因となる事象というものはありません。その気になれば、いつの段階でも流れを切り替えて宿題を開始する事が可能だったからです。しかしできなかった。「いつでもできる」という自分の慢心と、慢心に対する無自覚さが、自分をそうさせてしまったのです。

悪くなっていく 良くなっていく、その転換点はどこにあるのか

低きに流れる方向づけは、自然と気が付きにくい形でやってきます。昔の人は「油断大敵」と言って、注意を少しでも怠れば思わぬ失敗を招くから、十分に気をつけるべきであると戒めていました。一方で、高きに流れを変えていく転換点は、自然には絶対にやってきません。自覚と決意が無ければ転換点は作れないのです。逆に言えば、深い自覚と固い決意があれば、どんな状況からでも転換点を作る事が出来るのではないでしょうか。

介護に即して考えてみましょう。ヘルパーさんや利用者さんがお互いに、いつものケアを楽な方法でいつもの様に続けて行けば、そこに漫然としたものがある限り、気が付けば利用者さんのADLは必ず低下しています。「高齢だから仕方がない」と言ってしまう事は容易です。しかし介護とは、ADLや活動性が低下した人に対応する事が前提です。意欲の低い方や理解の乏しい方、年齢から諦めているような方に対しても、自立への転換点を作っていくために「何ができるのか?」が、最初から問われているのです。そして、介護の専門職の私達のとる態度が、利用者さんにとってどんな意味を持つのか常に自覚的でありたいと思います。

その後の日本について

満州事変以後、「万機(ばんき)公論に決すべし」という理念をかなぐり捨てて日本は強権政治をますます強めていきます。政府は「非常時」や「国難」を叫び、話し合いによる合意形成を軽んじました。その結果、問答無用の強固な主張が正論とされ、総理直属の総力戦研究所が日米戦争「日本必敗」のシュミレーション結果を示したにも関わらず開戦を決断してしまいます。

満州事変の年に生まれた利用者さんは先日、ヘイトスピーチが増えている状況等を踏まえ、「憲法改正したがる安倍さんは、戦争したがっているのではないか?」と呟いていました。戦時中を知る人の言葉として重く受け止め、怠りなく注意を向けていきたいと思います。

吉野作造の1923年10月末の聞き取りでは2613人の朝鮮人の殺害が記録され、世田谷区では三軒茶屋で2名のみとなっている。しかし千歳烏山では13名の朝鮮人が暴行され1名が殺害されている。起訴されたが放免となった自警団の12名を労って植樹された12本の椎の木が烏山神社に現存している。朝鮮人の殺害は6000人を超えるという研究もある。

| 政府によって徹底的に隠蔽された「関東大震災朝鮮人虐殺事件」の真相 (現代ビジネス)西崎 雅夫 多くの朝鮮人や中国人が虐殺された。その数は数千人とも言われているが、実際に何人の方が犠牲になったのか、じつは震災から93年がたった現在でも詳細はわかっていない。 その要因のひとつとして、当時の政府の徹底した事実の隠蔽があげられる。 次の2つの証言を見比べてもらいたい。当時尋常小学校5年生の生徒が、震災直後に書いた作文である。 「3日に伯母さんから「朝鮮人が火をつけて歩く」というお話をきいて僕は驚いた。するとその夜「わっ」というさわぎがあちこちから起こり、同時に「ぢゃんぢゃん」と半鐘が鳴り出した。間もなく「ずどん」とピストルの音がした」 「3日に伯母さんから「しっ火がある」というお話をきいて僕は驚いた。するとその夜「わあっ」というさわぎがあちこちから起こり、同時に「ぢゃんぢゃん」と半鐘が鳴り出した。間もなく「どしん」となにか崩るる音がした」 上が元の作文、下が検閲後に発行された作文集『子供の震災記』に所収された作文である。 |

| へイトスピーチ対策法 2014年、日本はヘイトスピーチ(外国人や外国出身者への人種的偏見や差別助長・憎悪表現)を野放しにしていると国連より是正勧告を受けた。オリンピックのホスト国になる事もあり、「ヘイトスピーチ対策法」(通称)が、日本に居住している外国出身者やその子孫に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排除することを扇動するような言動の解消に取り組むことを定めた法律として2016年に施行された。しかし2018年に国連人種差別撤廃委員会は、対策法を施行した後もヘイトスピーチがなくならない現状に懸念を表明し、対策が限定的で不十分だと日本に対して4度目の勧告を行っている。 法務省のHPには、『平成29年10月に実施された「人権擁護に関する世論調査」における「あなたは,ヘイトスピーチを伴うデモ、集会、街宣活動等を知っていますか。」という設問に対して、「知らない」と回答した方は42.6%に上りました。違いを認め合い、互いの人権を尊重し合う社会をともに築くためにも、まずは「ヘイトスピーチ」について知っていただくことが大切です。』とある。 |

|

| 今、アメリカでは銃乱射などのヘイトクライム(人種や民族に起因する憎悪犯罪)が年々増加している。イギリスでも人種に基づく子供のいじめが激増している。ニュージーランドで白人至上主義による銃乱射49人殺害事件が起きたのは今年だ。これらの潮流は、9.11テロ以降、憎悪に対する憎悪による応酬が始まってしまったのと、大国が覇権主義に偏り自己中心的な世界観を是としはじめている事などの影響が考えられる。日本でもヘイトデモが頻発している。お笑い芸人では、Aマッソが「大坂なおみに必要なものは? 漂白剤!」とやってみたり、金属バットが「黒人が触ったもの座れるか!」など差別ネタを“笑い”や“楽しい”事だと勘違いする不見識さを披露している。日本にも無自覚な差別が蔓延している状況がうかがえる。来年は東京オリンピックで多くの外国人が訪れる。厳重警備の緊張状態の中に「〇〇人がテロを企てている」などのデマが投げ込まれれば、ヘイトクライムが起きてもおかしくない。人権や人間の尊厳に関わる福祉職としても、差別に対しては迎合しない毅然たる態度を持ちたいと思う。 |

| 出勤簿は、お手数ですが「時系列順」に記入をお願いします。 事務所に来られた時は都度、実施記録の提出をお願いいたします。 |

稼働手当を支給します!!

特定処遇改善加算Ⅰを紙ふうせんは取得する事になりました。

「経験・技能のある介護職員」に、重点的に支給する加算という観点から、紙ふうせんではヘルパーさんには

稼働時間に応じて支給額を増額する事にしました。稼働時間が多いヘルパーさんは、経験を蓄積し技能を高めていっていると考えられるからです。そのため支給条件は二つあり、介護保険と総合事業の月間稼働時間が所定の時間を超えた者(経験)であり、かつ年間を通して4回以上ヘルパーミーティングや研修会等に参加した者(技能)とします。(今年度の支給は、急遽という事もあり残りの半年間で2回以上の参加で可とします。今後、稼働手当の支給を受けていきたいという方は、ヘルパーミーティング等に積極的に参加して下さい。)

|

※稼働時間の実績が非該当のヘルパーさんにも、年1回の一時金支給には、「特処手当」を若干上乗せして支給します。

【災害時対応のケアプラン上の位置づけ~世田谷区への質問~】

「災害が起こった際に、利用者の安否確認を行い必要があれば“落下物の片付け”“安全なところへの移動介助”“食料の買い出し”などを臨時対応として行われると考えるが、それらを介護保険(訪問介護)で算定できるか。またその為に必要な事(ケアプランへの明記・内容等)は何か、具体的にご教示して下さい」と質問したところ、回答は「臨時対応は介護保険で算定できる。但し安否確認のみでは不可で、“何か”を行えば可。しかし“救助活動(と判断される記録)”は不可。ケアプランへの災害時対応の明記は望ましいが、無くても算定できる」との事でした。ケアプランへの明記は取り組んでいきたいところです。

| 梅丘・祖師谷合同ヘルパーミーティング 10月18日(金)18:30~ |

| ~ヘルパーミーティングのお知らせ~ (内容)利用者さんの状況等・支援計画の変更の必要性の有無 今月の議題・伝達事項 ★ミーティングと研修会を同時開催 会議参加手当(ミーティング)は1回につき1370円です。 |

| 【研修】虐待防止のためにできること (斉藤) |

2019年10月31日 2:10 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】

2019年度 防災訓練 (2019/10/18)

令和元年9月6日に防災訓練を実施した。

想定:震度5以上の地震が発生し、事務所が危険な状態

目的

- 避難方法・経路の確認

- 避難時の持ち物の確認

- 経路の危険な場所の確認

道中塀など倒壊しそうな危険を予測しながら、避難場所である羽根木公園管理棟を目指す。斉藤HPを先頭に入山CMが車いす介助を

行いながら慎重に羽根木公園を目指す。目的地に到着した後は状況報告、人数確認。

帰所後は防災用の備品・転倒防止用の突っ張り棒の状況を確認する。突っ張り棒一部緩んでいた箇所があったため直す。

その後通常の業務へ戻った。

まとめ・感想

避難場所への経路・途中の倒壊しやすい地点の確認ができ、災害時の避難の良いシュミレーションになった。利用者ごとに避難方法は違うと思われる

ため日ごろから避難経路・方法や備品について考えておくことが重要であると感じた。

2019年10月18日 5:16 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和元年, 活動報告

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

フリーワード記事検索

カテゴリー

最近の記事

紙ふうせん

紙ふうせん(梅ヶ丘オフィス)

●住所:〒154-0022東京都世田谷区梅丘1-13-4

朝日プラザ梅ヶ丘202(MAP)

●TEL:03-5426-2831

●TEL:03-5426-2832

●FAX:03-3706-7601